脚步丈量民情 行动温暖民心

南海区民政局扎实开展“我为群众办实事”实践活动,把实事办到群众心坎上

■南海区民政局党员志愿者上门慰问残疾人家庭。

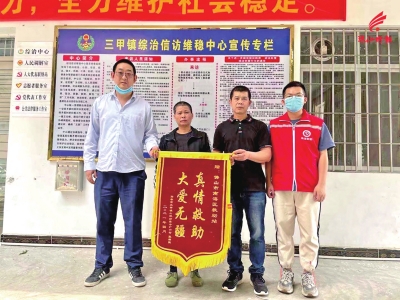

■受助人家属给南海区救助站送来锦旗。

看到许久未见的儿子,小贵的父亲紧紧握着南海区救助站工作人员的手说:“找了他好久,差点都绝望了,现在儿子回来了,真是太谢谢你们了。”

几个月前,小贵因在街头流浪,精神异常,由民警护送至南海区救助站。经过治疗,小贵的精神状态逐渐好转,但仍无法说出自己的亲属、住址等,救助站工作人员为了让他能尽快回归家庭,通过多种方式为他寻找亲属。

自开展党史学习教育以来,南海区民政局紧密结合工作实际,将“我为群众办实事”实践活动贯穿其中,聚焦特殊群众和困难群众,想群众之所想、解群众之所急、办群众之所需,将成效体现在群众“急难愁盼”事项的解决上,形成学党史、悟思想、办实事、开新局的浓厚氛围,用脚步丈量民情,用行动温暖民心。

/聚焦社会救助/

大爱寻亲让流浪者归途不再遥远

同样是精神异常的唐家秀(化名),由于智力障碍,语言表达能力欠佳,提供不了有用的信息,无法联系家人,“回家”成了最大的难题。

南海区救助站持续给受助人提供医疗救治、生活照料等服务,并坚持通过全国救助寻亲网、“头条寻人”等平台发布寻亲信息,借力DNA比对、人脸识别等黑科技,发动更多人帮他们寻亲,从不放弃让他回归家庭、与家人团聚的念头。

今年4月2日,唐家秀终于与家人重逢。这仅仅是南海区救助站大爱寻亲工作的一个缩影。在区救助站里,说不出自己姓名、家在何方的救助对象比比皆是。

十年前,也就是2011年,小黄患有轻微精神障碍的母亲走失。十年来,小黄苦苦寻觅,在网上发布寻亲信息、张贴寻人启事,最后却都是失望。

今年4月20日,小黄接到了一个陌生的电话,南海区救助站的工作人员告知她,她的母亲找到了。当通过手机收到工作人员发来的照片时,小黄所有的疑虑烟消云散,她压住心底的激动,详细询问接领事宜。

4月22日,小黄驱车来到佛山,终于见到了失散十年的母亲。“妈,我找你找得好苦!”小黄激动地喊道。南海区救助站工作人员无不动容,他们所有的努力都有了回报。

无独有偶,2018年5月,一名女子被民警护送到南海区救助站,女子衣衫褴褛,口齿不清,无身份信息,疑似患有精神障碍,救助站工作人员为其取名阿丽,并将她送至罗村医院治疗。这一治疗就是3年,3年间,救助站工作人员每周到医院看望她,一直为她寻找亲属。

2021年4月1日,南海区救助站工作人员为阿丽安排公安人脸识别,终于获得她的疑似基本信息,并随即得到了属地救助管理站和亲属的确认。阿丽丈夫见到妻子后激动地说:“我们找了她十多年,也报了案,但一直没有消息,现在终于找到她了,真的很感谢南海区救助站!”

一直以来,南海区救助站持续给救助对象提供医疗救治、生活照料等服务,扎实开展“我为群众办实事”实践活动。截至12月19日,南海区救助站今年受助人员达300人,救助流浪乞讨人员154人次,寻亲成功105人次,护送返乡39人次,让救助温暖洒满南海大街小巷,温暖他们,感动我们。

/聚焦服务残疾人/

帮他们融入社会让生活更有尊严

在里水镇残疾人关爱服务中心里,10多名有身体或精神异常的残疾人,正聚精会神地穿着珠子。“我正在制作手工珠帘包。”48岁的桥哥熟练地穿珠子,不一会,一个珠帘包就完成了一半。

20多年前,因工作压力大,桥哥患上了突发性精神疾病,自此待业家中。曾经一度消沉的他,在南海区民政局不断鼓励和分享残疾人就业成功案例下,他来到残疾人关爱服务中心康复理疗。

现在,他已经成功找到了工作,每天朝九晚五。一有时间,他就回残疾人关爱服务中心当“义务助理”,带动其他残疾人更好地回归社会。“能够自信走出家门,融入社会,有尊严地去工作,多亏了残疾人关爱服务中心,这样的感觉真的很暖。”每每说起这里,桥哥都感慨万分。

感慨万分的还有36岁的肥仔,因年幼生病致智力受损。以前谈到肥仔,大家第一印象是,他拿着铲子在村周边到处逛,偶尔给家里制造点小麻烦。

南海区残疾人联合服务中心(简称“南海区残联”)注意到他后,推荐他加入爱心工场,慢慢改善不好的行为习惯,提升自理能力,靠做小手工赚些零用钱。就在上个月,他经南海区残联推荐到企业参与就业实践,得到企业大大点赞。“他正在逐渐恢复工作能力,越来越热爱生活了。”肥仔的妈妈笑言,太感恩残联了。

让残疾人能走出家门、融入社会,生活得更有尊严、更有滋味,这是南海区民政局扎实开展“我为群众办实事”实践活动之一。2021年,南海区民政局通过残疾人专场招聘会、走访慰问爱心工场爱心学员、职业技能评估等活动,对就业困难残疾人开展专项就业援助,帮他们解决“急难愁盼”问题。在常态化疫情防控下,2021年,南海民政还积极帮助残疾人在线上公共就业服务平台找工作,确保疫情期间就业服务不断线、不打烊。

如今,南海区8000多名就业年龄段的残疾人已全部纳入实名制管理。南海区民政局把区残疾人就业和职业培训信息进行采集、录入、统计、分析,全面掌握残疾人群体的就业和职业培训状况,为实施精准就业指导服务提供科学依据。

2021年12月16日,里水镇明慧玩具有限公司成为南海区“残疾人辅助性就业机构”,是南海区首家完全由社会力量筹办的残疾人辅助性就业机构,建立爱心生产线,探索“抱团就业”,不仅为残疾人打开了一扇通往外界的大门,同时也给了他们一份稳定的收入,帮助残疾人融入社会,实现就业。目前在岗残疾人达20人。

/聚焦特殊儿童/

决不放弃让他们在不幸中收获“家”

在南海区儿童福利院,有一位“院长妈妈”——陈绮玲,她把院里每个孩子的成长当成自己的职责,把这些被遗弃的孩子视如己出,甚至比对自己的孩子更花心力。

今年9月1日,南海区儿童福利院7个达到上学条件的孩子,一个都不掉队——5个孩子就读特殊学校,1个就读省残疾人体育艺术中心,而兰兰(化名)是唯一一个符合条件就读普通义务教育学校的孩子。

一张甜甜的笑脸,一双水汪汪的大眼睛,见到兰兰的人很难看出来她是一名孤儿。“兰兰刚来时,全身脏兮兮,又极度敏感,充满戒备,她的年龄是医生通过骨龄和换牙情况推断出来的。”陈绮玲说,刚来那两年,基本不说话,只是眼巴巴地看着你,让人揪心。慢慢地,在福利院工作人员的耐心照顾下,让她感受到家的温暖,才打开了她的心扉。

陈绮玲说:“她刚上学那会儿,全院都很不放心她,我们特意把兰兰的身世、性格等情况与学校的老师沟通,保护孩子的隐私,留意她的情绪变化,希望她能像正常家庭的孩子一样,开心在学校学习,结交新朋友。”

“虽非亲骨肉,依然父母心。”兰兰的学习,牵动着儿童福利院里所有人的心。“每个周末,甚至每个寒暑假,我们都会有工作人员轮班为她辅导功课。”陈绮玲说,兰兰每一点进步,我们都会鼓励,总怕给她的爱不够。

一边是“特别的爱”,一边是在日常照顾中,儿童福利院按照不同年龄段孩子需求,合理配餐,科学喂养,保证个人健康及成长环境干净、卫生,注重养育过程中孩子情感的培养和互动。

儿童福利院的孩子大多是残疾孩子,绝大多数没有机会去学校上学。为了“不放弃一个孩子”,南海区民政局多方协调,创建了各类分班特殊教育,其中正常适龄儿童就近入学接受义务教育,残疾学龄儿童送到特殊学校就读,还有送教上门,保证每一位孤残儿童,不论残疾程度轻重,都有机会参与适龄、适合的康复教育抚育活动,使他们在认知、情感、社会交往、肢体运动、生活自理等方面得到持续发展,用行动践行“我为群众办实事”。

数看成效

400多人/次

2021年1~10月,南海民政局为86人/次困难群众提供临时救助共13.32万元,还开展了14项微实事项目。今年6月疫情期间,南海民政局组建了民政志愿服务突击队,派出400多人/次党员干部职工支援协助村(社区)开展疫情防控和疫苗接种等工作,传递民政温暖。

2200多万元发放残疾人两项补贴,残疾人生活津贴共18533人,共发放2304.6516万元,重度残疾人生活护理费10973人,共发放3369.355万元;认真落实《南海区残疾人就业保障金扶持残疾人就业实施细则》,发放各项补贴奖励5250项,共2200多万元。

3.5万间南海对3.5万间用人单位开展按比例安排残疾人就业年度审核,经核定已安排残疾人就业的用人单位1883间,实际就业残疾人达到4625人,有就业能力的残疾人就业率达80%。

480.75万元南海殡仪馆考虑到部分群众因为各种因素不便亲自前往殡仪馆办理业务,利用现代通信手段,为不少群众实现了线上就能把事办好。截至2021年12月20日,为5496人免除殡葬基本服务费用480.75万元。

文/珠江时报记者戴欢婷通讯员吴婉珊部门供图