湾区时代的南海先机

南海通过前瞻性的布局、高起点的规划、有温度的服务,为城乡融合高质量发展奠定基础

■南海正提速建设佛山西站枢纽新城。这是佛山西站南广场大楼加紧建设中。 珠江时报记者/方智恒摄

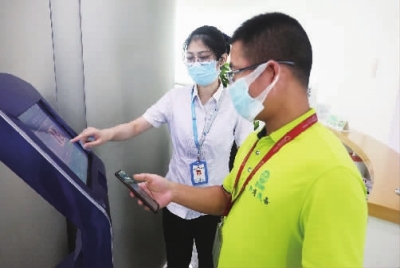

■南海区行政服务中心大楼内,导办区工作人员为市民服务。珠江时报记者/戚伟雄摄

11月3日,广佛地铁迎来开通10周年,也是南海迈进轨道时代的第十年。

路通财通。南海是全国为数不多的拥有海陆空交通枢纽的县区,目前拥有佛山西站、佛山机场、九江码头、南海港等重要的海陆空交通站场,毗邻广州南站、白云国际机场。可以说,南海的高速发展得益于在交通上的前瞻布局、科学规划,为加速融入湾区时代,推进城乡融合高质量发展赢得了先机。

近日,南海启动新一轮交通大会战,加快重大战略性通道建设,衔接白云机场、广州南站、佛山西站、珠三角枢纽(广州新)机场等重大区域交通枢纽,对接广深港澳科技创新走廊,将融入“大湾区1小时通勤圈”,进一步提升其在大湾区的枢纽地位,也为正在建设的广东省城乡融合发展改革创新实验区加速。

党的十九届五中全会提出,全面实施乡村振兴战略,优化国土空间布局,推进区域协调发展和新型城镇化。在粤港澳大湾区建设如火如荼的背景下,广东省城乡融合发展改革创新实验区建设已经进入全面铺开的新阶段。作为南海改革发展的“一号工程”,南海的目标是将“实验区”建设成“示范区”。

事实上,有着“先走一步”的改革基因,以及深厚的改革基础的南海,早已通过前瞻性的布局,高起点的规划,以及有温度的服务,在推动城乡融合高质量发展方面取得先机。湾区时代建设实验区,真可谓正当其时。

前瞻布局

抢占湾区时代发展先机

不谋全局者,不足以谋一域。谋篇布局,再塑优势,这是敢为人先的佛山南海先人一步的优势。

回溯南海的前瞻布局,我们可以找到南海步步为营、抢抓发展先机的路径。

广州南站于2004年12月30日动工兴建,并于2010年1月30日建成启用。为对接广州南站,南海与广州番禺两地联手打造的首条直通陆路——南番大道(海怡大桥)于2009年1月11日奠基,作为广佛同城标志性工程——海怡大桥于2010年9月29日建成通车,这是《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》公布后首个落实的广佛一体化基础设施项目。南海提前做好了交通接驳,于2010年9月30日开通快3路公交线,这也是佛山首条通往广州南站的公交线。海怡大桥的通车不仅结束番禺、南海两地无陆上直接通道的历史,也为禅桂中心区市民前往广州南站及上广珠西线高速变得更加便利。

而正在建设的番海大桥主桥将在今年11月底进行合龙,争取年底实现主桥全面通车。这座广佛“牵手桥”为南海对接广州南站又开辟了一条便捷通道。

2010年11月3日,地铁广佛线首段开通,开启了广佛同城的轨道时代,这是全国首条跨市地铁。打通对接广州南站的通道,广佛地铁开通,南海为广佛全域同城、承接湾区资源做了最好的布局。

从大湾区整体层面来看,南海地处广佛都市圈几何中心,位于珠江东西两岸发展轴带的交会处,具备成为大湾区重要交通枢纽的先决条件。如果说广州南站是南海对接湾区东部创新资源的桥头堡,那么,佛山西站则是承接湾区东部创新资源的新基站。

佛山西站于2013年动工建设,2017年正式投用,佛山西站是广州铁路客运枢纽“五主三辅”中的主站之一,站场规模为10台23线,贵广高铁、南广高铁和西部沿海高铁三条高铁在此交会,还坐拥广佛肇、广佛环线两条城际铁路。佛山西站的布局是“枢纽站”“未来城”,向西接大西南,辐射东南亚;向东直接连通广州、深圳、香港等大湾区核心城市……地处粤港澳大湾区、粤桂黔高铁经济带、连通大西南等区位要素多层叠加,让佛山西站“一站”造“一城”变为可能。

明年,佛山地铁3号线力争实现试运营,加之广州地铁28号线接入佛山西站,这两条线路将大幅提高狮山对外联通能力,为狮山打造粤港澳大湾区产业高地、广佛西部地区交通枢纽和佛山科创新城,为佛山建设粤港澳大湾区西部枢纽城市提供有力支撑。

迈进轨道时代的十年间,广佛地铁佛山段几乎站站有商圈,新老商圈都实现了与广佛地铁的一站通连,为佛山、南海带来了大量跨区购物消费群体和创新资源。今年,佛山多个轨道交通项目建设进一步提速,南海新交通首通段、佛山地铁2号线、3号线将在未来两年内陆续开通运营,一张覆盖面越来越广的广佛轨道交通线网将逐步建立起来。下一个十年,广佛将迈入全域化同城时代。

近日,南海启动的新一轮交通大会战,将以打造“湾区枢纽区域、西部交通门户”为总目标,构建“广佛一体、多网合一、高效畅通”的立体交通体系,为南海构建交通发展新格局,提升城市核心竞争力再次谋篇布局,也为南海城乡融合高质量发展打通脉络。

交通的嬗变,某种意义上说,让南海不止于一城一池。一列列“子弹头”高速运行的背后,是南海与珠三角地区、粤港澳地区、大西南地区乃至世界各地人流、物流、资金流、信息流的交换,带来的发展机遇难以估量。

规划引领

建设示范片区重塑城市格局

国庆节期间,千灯湖夜景灯光秀刷爆朋友圈:置身千灯湖的草地,湖畔12栋高层建筑亮灯演绎,超过300万颗像素点,给观众带来了震撼的视觉冲击。

人们突然发现——这座城市的夜景原来是那么漂亮,坐卧湖畔抬头看,星似雨,灯如画,一切都流光溢彩。

城市夜景的变化,是南海城市品质提升的鲜活注脚。但要实现城乡高质量融合发展,光有一个千灯湖是远远不够的。

“高品质的城市建设首先需要确立高远的发展目标。”华南理工大学建筑学院教授袁奇峰在评论南海城市规划时曾表示,通过长时段的城市发展战略研究、大尺度城市设计,城市规划在探索南海城市发展规律、形成发展共识、推动城市转型方面功不可没。

“南有灯湖,北有里湖”。这是今年5月,里水在发布里湖新城规划时所提出的目标。作为南海城市中轴线北延的重要节点,里湖新城规划了“一核、一轴、一带、三湾”,构建了一个生态型的、独具空间特征的绿色城市生活空间,致力打造成城乡产业高端、环境优美、配套齐备的城乡协同提升的标杆区域。

里湖新城是南海通过规划引领,推进城乡融合的一个切口。有了前期奠定的基础后,南海要创造的,是高质量的发展局面。为拓展城市发展空间,打造更开放的城市格局,这一年,南海决策者以更高的视野,把南海放在整个珠三角城市群来定位和思考未来发展,并以此作为打破城乡二元结构,提升城市品质,赢取未来竞争优势的主要抓手。

为此,《佛山市南海区城乡融合发展示范片区建设行动方案》专门提出,要打造千灯湖片区、映月湖片区等城乡融合发展示范片区,这些示范片区将是未来南海重点发力和资源倾斜区域,总面积244平方公里,约占南海总面积23%。依托示范片区的提升改造,实现促进城乡空间格局显著优化,生产生活生态空间有效融合,形成现代都市和田园乡村各具特色、互融互促的城乡发展格局。

如今南海,更多的“里湖新城”在不断涌现:2020年1月7日,桂城街道宣布启动映月新城建设,目标是打造成广佛高质量融合发展的创新城区“新都心”和知产转化“加速器”。

5月18日,西樵发布《南海西樵山周边区域综合发展规划》,将通过搭建环西樵山综合发展平台融入湾区建设,抢抓发展机遇,打造五大产业片区,为发展空间“加码”;5月21日,“广佛科技城·湾区第一站”佛山三龙湾文翰湖国际科创小镇核心区规划发布,全力打造广佛科技城的极核,成为佛山科创资源最集聚、高端人才最集中、专业服务最集约的地区;8月7日,首期投资约300亿元的全球创客小镇项目在大沥镇正式启动建设,将打造全球智能制造生产性服务业聚集区……

一系列重点区域规划的发布,构建起了全方位的开放发展新格局,不仅让南海的城市框架不断“拉大”,通过高铁和交通路网的对接,也让南海与粤港澳大湾区城市群融为一体。

今年南海区党代会提出的构建“一轴一核两带”发展格局,则进一步描绘了南海城乡融合发展的蓝图。“一轴”即千灯湖城市轴线;“一核”指狮山制造业核心区;“两带”指广佛同城连接带、西部生态示范带。这是南海在全面优化城乡空间格局,推动南海区东中西板块各尽其能、各展所长,全面提升区域协调发展水平的重要部署,是南海生态空间、农业空间、城镇空间三集中的主要抓手。

服务先行

让城市能感知可进化有温度

交通网络的完善和规划布局上的拓展,拉近了南海与湾区城市的空间距离,跨城通办事项的落实则进一步提高了南海联动湾区的便利性。

2019年2月18日,《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式出台,明确指出“广州-佛山”作为粤港澳大湾区三大极点之一,要发挥强强联合的引领带动作用,加快广佛同城化建设,引领粤港澳大湾区深度参与国际合作。

地处广佛同城前沿阵地的南海,一直积极践行“广佛同城,政务先行”的改革发展思路,是政务服务跨城通办的先行者。

早在2014年,南海区就与广州市荔湾区实现自助终端全国首例跨城通办;2016年,南海区又与荔湾区实现实体大厅全国首例跨城通办;随后,南海政务服务跨城通办延伸至江门、梅州、清远等多个城市;日前,珠三角9市均与南海自助服务终端系统接入,南海实现与各城市的政务服务跨城通办。

2019年5月,南海区在香港、澳门分别铺设第一台“市民之窗”自助终端和智能柜台并投入使用,实现跨境通办。从“广佛通办”,到“湾区通办”,南海逐步将广佛“跨城通办”改革经验,推广辐射到粤港澳大湾区城市,并进一步延伸至港澳。这是南海积极贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》的行动之一。

在过去多年的发展历程中,南海更多的是以土地、人口等资源要素为驱动力。随着传统驱动力的弱化,南海迫切需要通过改革,来获取新的发展空间。“无论是历史的欠债,还是寻找新的发展空间,都需要转变思维逻辑,从‘硬资源’的投入向‘软环境’的提升转变。”南海区政数局副局长高向伟说。

正是有着这种发展逻辑的转变,让历届南海区委区政府都高度重视政务服务领域的改革。这与《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出的“打造具有全球竞争力的营商环境”的要求相契合。政务服务是影响营商环境质量的重要因素,是影响城市竞争力、吸引力的重要环节,是参与粤港澳大湾区建设的基础性工作。对于南海而言,推动政务服务“湾区通办”,优化营商环境,自有其责任和担当。

“湾区通办”的出现,是南海在政务服务领域的探索之一。广东东软学院党委书记都本伟在“2020东北亚经济论坛”演讲中,讲述了一则关于南海的故事:“这里政府的服务意识强,有一次,我校门前想修座过街天桥,方便师生安全出行,我打电话给该镇黄镇长,想去拜访他,他电话里回答我说,你不用来,下午我去你办公室。

我还以为他就一人来,便在办公室等他,没想到的是,他带了一中巴车的人来,有分管副镇长、规划、土地、交通、建设等部门负责人,办公室坐不下,只能在会议室接待他们,结果开了个镇长办公会。开完会后,镇长一行人立即到现场办公,并且表态说,过街天桥属市政项目,不用学校出资,镇里出。”

故事背后,是南海不断深化改革,优化营商环境,通过打造智慧城市等一系列举措,为提升城市治理体系和治理能力现代化赋能。

全市首推行政审批服务事项“容缺受理”、办理结果省内免费包邮服务,逐步实现“一次办结”;全面开通网上预约服务,实现微信、热线、网站多渠道办事预约;全省首推“刷脸”微信办事,实现了群众办事全流程零跑动;探索“模拟审批”改革,10亿项目佛山(南海)万洋众创城提前两个月开工……

《佛山市南海区城乡融合发展示范片区建设行动方案》提出,要不断健全基层治理服务体制机制,为城乡融合发展提供有力支撑。近年来,南海区依托“城市大脑”大数据支撑,探索政务服务“扁平化”改革,以智能化手段重构行政审批流程,打破城乡政务服务壁垒,让企业、群众可以“就近办、网上办、自助办、多点办”,实现“人人都是VIP,在哪都能办”,便民政务无处不在,获得广泛认可。

一系列的改革探索,让南海这座千年古郡能感知会思考、可进化有温度,作为一座实际管理人口超过300万的城市,南海展现出越来越多的“智慧之美”。

统筹/珠江时报记者刘永亮文/珠江时报记者蓝志中刘永亮