黎明晖 南海画坛“常青树”

■黎明晖写书法。珠江时报记者/刘贝娜摄

■作品《响彻云霄》。

艺术家简介

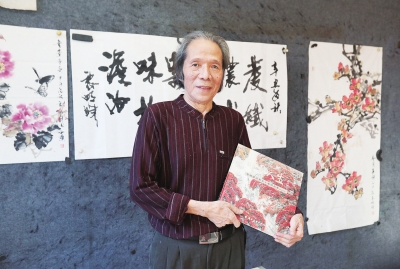

黎明晖,原南海画院院长、民建中央书画院画家、佛山美术家协会主席团成员、南海美术家协会名誉主席。1949年生于南海区,自幼酷爱美术,60年来笔耕不辍。

其作品多次入选全国、省、市各级美展并有获奖,多次在海内外举办个人画展和联展。作品曾多次在《美术》《中国文化报》《广州日报》等报刊杂志发表。多幅作品被中国国家画院、多家美术馆、博物馆等单位及海内外人士收藏。出版多本个人画集、艺术简历入编《中国现代美术家辞典》等。

扫码了解更多黎明晖个人经历和作品。

■作品《艳阳天》。

■作品《乡之花》。

开栏语

文化是城市的灵魂和软实力。南海三度荣获“中国最具幸福感城市”,其中“文化润民”是最重要的密码之一。文化润民,离不开丰富的文化供给,更离不开基层文化骨干和文化志愿者。他们有的把崇德尚艺作为一生的功课,做到德艺双馨;有的默默耕耘,以传承本土文化为己任,不计报酬;有的专注于文化传播,为的是让人们享受各种文化服务,让更多人感受南海的文化魅力。

今天起,珠江时报开设“南海文化人”专栏,寻找文化工匠、非遗传承人、基层文化骨干、文化志愿者等南海文化人的鲜活故事,通过他们呈现一个生机勃勃的文化南海、幸福南海,敬请读者关注。

“丹青五十耀华年,艺海沉浮自奋鞭。岁月蹉跎寻梦去,耕耘不息乐无边。”这是黎明晖在丹青50载时,对自己艺术人生的回顾。

1949年出生于南海的黎明晖,是本地知名画家。几十年来,他四处求学、笔耕不辍,其严谨的治学态度和勤奋努力的传作实践,为后辈树立了标杆和榜样,是画坛的“常青树”。

黎明晖更是画坛的“引领者”,他创立了南海画院,在全国开创了“官办民助”办院模式的先河,推动了南海美术事业发展。他还把“南海画院美术作品展”带到了中国美术馆,助南海文化走出去。

画坛常青树 艺无止境孜孜以求

走进黎明晖的书画工作室,案上满是笔墨纸砚,厅内作品画册放满了壁柜,处处散发着文化艺术气息。他喜欢喝茶,在烟雾袅袅和淡淡茶香里,用一个个故事将艺术人生娓娓道来。

“我真正接触绘画是小学三年级的时候,那时处于物质匮乏的年代,绘画就成了我的乐趣,看到好看的风景我都会用笔记录下来。”黎明晖今年72岁,回忆起年少经历,眼里依然是灼灼光芒。

1985年,黎明晖考入华南文艺大学国画系,第一次进入学院接受系统的美术教育。他起早摸黑,每天骑单车往返南海、广州两地,单程就要花1小时。他虔诚学艺,哪怕风吹雨打,三年来从没缺课一次、迟到一次。

60年来,黎明晖先后到华南文艺大学、广州美术学院、中央美术学院、北京画院、中国国家画院等地方进修学习。“艺无止境,书画是我人生无愧的选择。”黎明晖说,他对艺术有严格的自我要求,以十年为单位规划度量自己的艺术人生,以“十年磨一剑”的精神促使自己不断进步。

“黎老师积累丰厚、视野宽广,他会毫不吝啬地把知识倾囊相授给我们后辈。”以工笔花鸟画见长的李紫玉是南海近年来成长较快的女画家,1997年在朋友的介绍下,她与黎明晖相识,于是便经常向他请教。“当时我只是临摹名家的作品,黎老师觉得我应该开始创作,形成自己的风格,于是他从小构图开始,一步一步教我技巧。”李紫玉说。

在黎明晖的引导下,李紫玉的创作逐渐形成了自己的特色,她的作品进入了全省和全国画展。“学无止境,要活到老学到老,这是我从黎老师身上学到的。”李紫玉表示,黎明晖德艺双馨,是画坛的“常青树”,为后辈树立了榜样和标杆。

文化传播者 创立南海画院助南海文化走出去

说到南海美术事业的发展,不得不提南海画院。作为南海业余美术创作和艺术研究机构,南海画院经过25年的积淀,拥有深厚的学术传统和学界地位。而黎明晖正是南海画院的创院人。

1996年盛夏,南海画院正式成立,是全国第一个以“官办民助”为模式开办的县级画院,也是南海业余美术创作和艺术研究机构。“南海画院成立之初有两个目的,一是为美术爱好者提供交流学习平台,二是集合本土出色的画家在更高平台展示南海文化水平。”黎明晖说,南海经济发达,但当时有人却称南海是“文化的沙漠”,这是天大的误会,作为土生土长的南海人,作为艺术工作者,他有责任和义务彰显南海的文化底蕴。

1997年11月,在南海画院成立后的第二年,黎明晖便组织策划在中国美术馆举办“南海画院美术作品展”。时任国家文化部副部长李源潮在参观结束后给予了较高评价,“这个展览不仅仅是艺术创作的成果展现,同时也反映了在经济发达、生活富裕地区的人民群众对业余画家的需要与欢迎,这些对生活有感而发的作品很有品位,而南海画院的办院模式也为文艺创作事业的改革提供了有益启示。”

从此,南海画院“一炮而红”,在全国声名鹊起。随后,南海画院陆续举办了“建院周年美展”“画院画家作品系列首发式暨画院美展”“画院精品作品展”等展览,为本土画家搭建展示平台的同时,也力促南海文化走出去,擦亮南海美术的名片。2005年4月,黎明晖还应毛里求斯文化部邀请,在毛里求斯举办个人画展,开展文化交流。

“南海画院的成立,带动了本土一大批出色画家的创作热情和氛围,推动了南海美术事业的发展。”南海区文联主席吴彪华评价,黎明晖严谨的治学态度及勤奋努力的创作实践,为后辈树立了良好榜样。目前南海画坛,特别是南海画院,呈现出一派积极创作、勇于探索、你追我赶的喜人局面。

大胆创新者 画作博古通今融汇中西精华

“月是故乡明,水是家乡甜,这是生养我的故乡热土,这里的一草一木、一石一涌,都是我艺术创作的源泉和动力。”黎明晖出生于南海盐步,家乡独特的地域风貌、深厚的历史文化及秀丽的自然风光,都给予他丰富的创作灵感。

为画好一幅画,构思一张图,他常常废寝忘食。长期的积累和学习,使他养成了严谨的创作态度,他在“师古人”的基础上,重视与“师造化”的巧妙结合,这使他的画总有一种自然清新之气。线条刚柔相济,墨色蓊郁润泽,敷彩清丽稳雅,三者相互交融,画面既有南方山水的秀美,又不乏北方山水的雄浑。

“他的画很有地域特色,视野开阔没有条条框框,看到的是现代生活,想到的是现代感情。”原中国国家书院院长刘勃舒认为,黎明晖的画作博古通今,他对艺术执着追求的精神值得学习。

传统与现代结合的审美、融合中西绘画精华、南北结合的艺术表现,这些都是黎明晖一直以来的艺术探索方向和追求。北京画院专职画家、国家一级美术师王文芳认为,黎明晖的画“具有丰富的内涵,在保持南方地域特色的同时,吸收了北方的雄壮浑厚。”而在中国艺术研究院美术研究所研究员刘晓路看来,黎明晖的画有两大特点:一是从写生入画,二是从油画切入中国画,因此,其画作比传统的中国画大胆,表现出的构图、色彩、笔墨都不一样。

如今,黎明晖虽已是古稀老人,但仍笔耕不辍。从2019年起,他开始创作《稻香千里绕羊城》《水乡四季》《锦龙盛会》三幅长卷作品。其中,《锦龙盛会》的题材是已有近500年历史的大沥盐步锦龙盛会,他希望能把长卷画作完成,用画笔向人们展示南海的乡土人情及丰富的非遗文化。

文/珠江时报记者洪晓诗黎小燕图片由受访者提供(署名除外)