潘灿父子坚守“车刀剪”老行业70年

“车刀剪”老手艺 磨出一份情怀与回忆

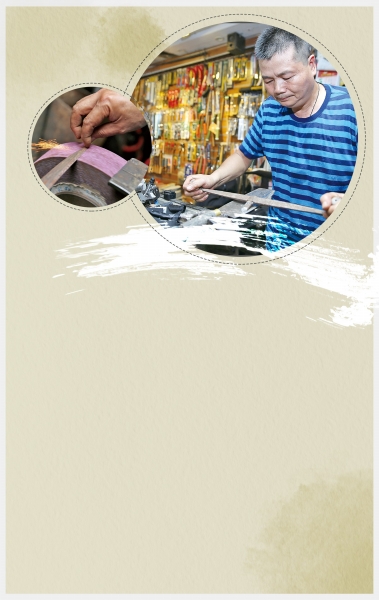

▲潘国华用一双手拿捏钢火的温度。 ▲潘国华用铲刀铲掉菜刀上的锈。

▲使用超过半世纪的台钳,依然发挥固定菜刀的作用。

“潘灿利‘车刀剪’,唔利唔收钱。”一句曾经耳熟能详的九江话,如今只在老一辈人中流传。潘国华坚守“车刀剪”这行业已有30年,生意日渐冷清,放不下的是情怀和手艺。

“做不动那刻,这份手艺也许就放下了。”潘国华摸着陪伴多年的“老伙伴”深情地说,一个时代有一个时代的传统和印记,时代更迭,传统和印记也跟着一起被更迭,这也许是它们最好的归宿。

子承父业传承手艺

儒林路、太平路一带,曾是九江的中心繁华地带,四周遍布着古老的街巷——船栏街、万寿街、石马街等。矗立的一座座小洋房,仿佛在说着这个华侨之乡曾经的辉煌。

记者走进位于乐善家对面的一间老铺,店内的刀具琳琅满目,大到砍骨头、砍肉用的九江弯、桑刀,小到剪发用的剃刀、刮耳刀,还有手推剪、服装剪,这些刀具整齐地摆放在墙边的架子上,有些封尘已久,连包装袋都皱得不成样,都在诉说时间在它身上留下的痕迹。

这家店叫潘灿利车刀剪,传承了70年。老板潘国华今年53岁,他从父亲手中接过店铺已有30年,店名还是那个店名,是父亲的名字加“利”和“车刀剪”。“‘利’代表锋利,是说这名师傅手艺很好。”潘国华介绍,为何叫“车刀剪”,而不是“磨刀剪”?因为前者比后者更能代表手艺的价值。

潘国华是第三代传承人,师承父亲潘灿。今年89岁的潘灿,16岁时到四会拜师学艺,4年满师后便在九江开店。二十世纪五六十年代的九江,并没有人从事铲刀、磨剪刀这一行,潘灿利车刀剪是当时九江的第一家,目前为止也是九江唯一一家。

潘灿扎根九江,潘国华也从老家清远来九江谋生,他找到一家假发厂开机器的工作,利用中午和晚上的时间跟父亲学手艺,后来又换了一份汽车美容店喷漆的工作。1992年,潘灿中风了,潘国华为了让这门手艺传承下去,毅然放弃了原来的工作继承父业。

在没继承父业之前,潘国华的收入相当可观。而继承父业后,当时的月收入只有一千多。“没有什么好后悔的,有舍有得,自己过得好就行。”潘国华挥手说,生活就是这样,看开想开就自在,要活在当下。

见证九江制衣行业兴衰

在店铺里,一张略有历史的四方台格外引人注目,潘国华一直舍不得扔掉。“这张桌是我爸花两块钱买的,是当时一个星期的工资。”平时,潘国华就在这张充满年代感的办公桌上工作,他和父亲在这张台上打了几十年“天下”。

台面上的每一道痕迹都见证了车刀剪行业的变迁,上面放满各式各样的工具。虽然外人看来,这些桌面工具杂乱无章,但在潘国华的眼里,这里早已有一个清晰的“地图”,想要什么都能马上找到。其中一个台钳引起了记者的注意,台钳是用铁制成,但上面有近10个大小不一的坑。潘国华介绍,砸剪刀的中心轴时用台钳垫,砸久了自然凹下去。

回想起上世纪八九十年代的九江,正值服装业兴起,潘国华说:“当时,几乎每天都有十几二十人排队来找我爸爸磨刀,从早做到晚。”

作为南海制造业起步最早的老牌工业镇,九江早在1979年便引入南海县第一家“三来一补”企业,成为佛山最早推动制造业发展的镇。九江从国外引进先进生产设备,从事“三来一补”服装、皮衣等生产。从此,九江的“三来一补”企业全面发展,公社(区、镇)办、乡(行政村、大队)办、私营办的企业蓬勃发展,被称为“三个轮子一齐转”,曾被誉为“皮衣之都”“牛仔裤之乡”“制罐王国”“服装名镇”。2002年,镇域工业企业达777家,其中私有企业716家,占企业总数的92.5%;国有企业1家,“三资”企业53家,外资企业1家,集体企业6家。私营企业中,年产值超亿元的有5家,超千万元的有50家;纳税超百万元的有35家。2002年,九江镇工业总产值达377334万元,比1994年增长256%。

“中午好多工人拿剪刀过来‘车’,‘车’利一点好赚钱。”潘国华说,当时是计件来发工资,工人都懂得磨刀不误砍柴工。然而,随着时代更迭,九江制衣行业慢慢走向衰弱,父子俩的生意也受到影响,店铺门前日渐冷清。

坚持品质用心服务街坊

潘国华如今是九江铲刀磨剪刀的专业户,平时主要为附近的街坊磨刀。只见他弯着腰,手里拿着钢片,视野完全沉浸在这片点点火星当中……从他的侧脸,能读到一股专注的神采。

那是一双久经刀火的手,里里外外伤痕累累;那是一双宽大灵活的手,能够在刀光火影下灵活使力;那还是一双聪敏的手,足以拿捏钢火温度。

潘国华说,在铲刀磨剪刀的过程中,温度的控制是关键,“磨刀的过程中一旦高温褪火,刀就不利了,很有可能也就没用了。”

“这块是山石,用来磨菜刀。”在外人看来,这或许只是一块普通的石头,但在潘国华眼里,每一块都有各自的用处,石头选好了,刀才能磨得更利。潘国华双手并用,灵活地翻转着刀片,“一般来说,菜刀的刀锋在中间,要用阴力,两边快速地切换着磨。”说起这种阴力,大概就是手工艺人的经验之谈吧。

“不能太用力,刀口会刮掉石粉,刀和石两败俱伤;但如果不用力,又不能够很好地去铁。”不知不觉,一把钝了的菜刀在潘国华手中焕然一新。

潘国华除了磨刀外,还会不时自己做刀。“一把好刀,材质固然重要;行内人从表面看,就可以略知一二。”潘国华还分享了判断刀具好坏的小窍门。首先,一把好刀不能有崩口、暗裂、杂质,表面摸上去平滑;其次就是刀身要直,要有一个流畅的弧度。

潘国华对刀具非常讲究,他一脸严肃地说:“瑕疵是不能卖的,会影响声誉。”对于那些有杂质、有崩口的刀,他是不能容忍的,“什么才是有价值?我追求的是质量,而不是数量,只有靠口碑才是王道啊!”

记者手记

专注技艺精益求精为老手艺人点赞

简单的车刀剪,不少人以为没啥技巧可言,但看到锈迹斑斑的刀具在潘国华手下重新焕发光泽,这门手艺是有生命力的。这种传统的手工艺非常讲究精、细,要眼到手到心到。

日本著名民艺理论家、美学家柳宗悦曾在《民艺论》里说到:“当今的时代正在急剧地变化着,所有的事物也许会匆匆流逝。时、心及物都迅速地成为过去。因循守旧的重荷而使之沉沦,而在我们的面前一切又重新翻转过来。

不知道车刀剪这门手艺还能走多远,但在这个瞬息万变的时代,仍然有这么一些人,愿意为了传承而坚持,就算它已是一门逐渐淡出市场的手艺。但当你看到将近50岁的华哥,接过80岁老父的磨刀石,你会忍不住为这些九江老手艺人点赞。

虽然手艺人往往意味着“汗水、固执、缓慢、少量、劳作”。但是,这些背后所隐含的是“专注、技艺、完美、质量保证”。日复一日,年复一年,乐此不疲。

文/珠江时报记者沈芝强通讯员梁平

图/珠江时报记者钟梓泓