穿越时空 触摸西华寺前世今生

“岭南古刹的前世今生”西华寺历史图片展持续至7月26日

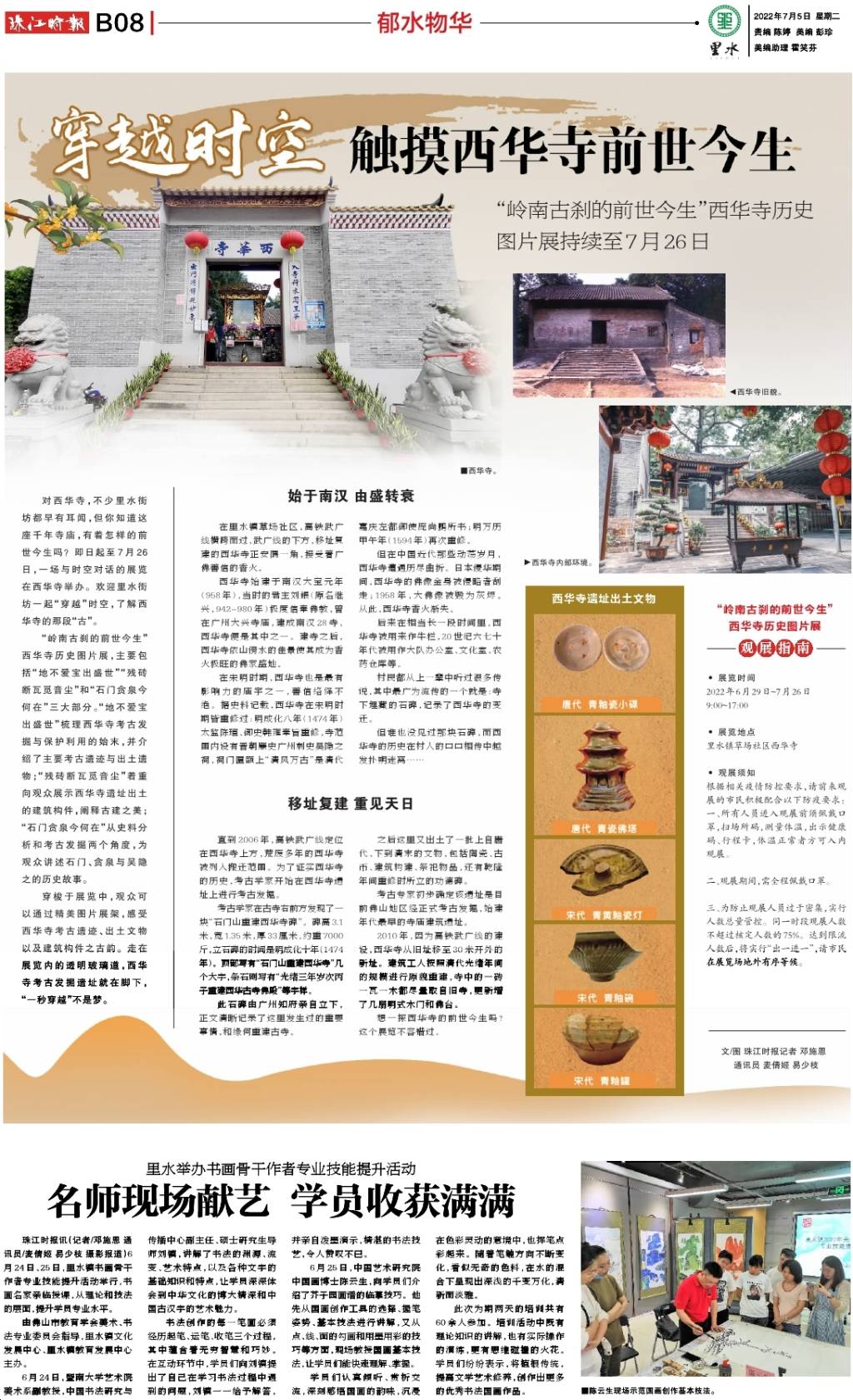

■西华寺。

◀西华寺旧貌。

◀西华寺内部环境。

西华寺遗址出土文物

对西华寺,不少里水街坊都早有耳闻,但你知道这座千年寺庙,有着怎样的前世今生吗?即日起至7月26日,一场与时空对话的展览在西华寺举办。欢迎里水街坊一起“穿越”时空,了解西华寺的那段“古”。

“岭南古刹的前世今生”西华寺历史图片展,主要包括“地不爱宝出盛世”“残砖断瓦觅音尘”和“石门贪泉今何在”三大部分。“地不爱宝出盛世”梳理西华寺考古发掘与保护利用的始末,并介绍了主要考古遗迹与出土遗物;“残砖断瓦觅音尘”着重向观众展示西华寺遗址出土的建筑构件,阐释古建之美;“石门贪泉今何在”从史料分析和考古发掘两个角度,为观众讲述石门、贪泉与吴隐之的历史故事。

穿梭于展览中,观众可以通过精美图片展架,感受西华寺考古遗迹、出土文物以及建筑构件之古韵。走在展览内的透明玻璃道,西华寺考古发掘遗址就在脚下,“一秒穿越”不是梦。

始于南汉由盛转衰

在里水镇草场社区,高铁武广线横跨而过,武广线的下方,移址复建的西华寺正安隅一角,接受着广佛善信的香火。

西华寺始建于南汉大宝元年(958年),当时的君主刘鋹(原名继兴,942~980年)极度信奉佛教,曾在广州大兴寺庙,建成南汉28寺,西华寺便是其中之一。建寺之后,西华寺依山傍水的佳景使其成为香火极旺的佛家盛地。

在宋明时期,西华寺也是最有影响力的庙宇之一,善信络绎不绝。据史料记载,西华寺在宋明时期皆重修过:明成化八年(1474年)太监陈瑄、御史韩雍奉旨重修,寺范围内设有晋朝廉史广州刺史吴隐之祠,祠门匾额上“清风万古”是清代嘉庆左都御使庞尚鹏所书;明万历甲午年(1594年)再次重修。

但在中国近代那些动荡岁月,西华寺遭遇历尽曲折。日本侵华期间,西华寺的佛像金身被侵略者刮走;1958年,大佛像被毁为灰烬。从此,西华寺香火渐失。

后来在相当长一段时间里,西华寺被用来作牛栏,20世纪六七十年代被用作大队办公室、文化室、农药仓库等。

村民都从上一辈中听过很多传说,其中最广为流传的一个就是:寺下埋藏的石碑,记录了西华寺的变迁。

但谁也没见过那块石碑,而西华寺的历史在村人的口口相传中越发扑朔迷离……

移址复建重见天日

直到2006年,高铁武广线定位在西华寺上方,荒废多年的西华寺被列入搬迁范围。为了证实西华寺的历史,考古学家开始在西华寺遗址上进行考古发掘。

考古学家在古寺右前方发现了一块“石门山重建西华寺碑”。碑高3.1米,宽1.35米,厚33厘米,约重7000斤,立石碑的时间是明成化十年(1474年)。顶部写有“石门山重建西华寺”几个大字,条石则写有“光绪三年岁次丙子重建西华古寺佛殿”等字样。

此石碑由广州知府亲自立下,正文清晰记录了这里发生过的重要事情,和缘何重建古寺。

之后这里又出土了一批上自唐代、下到清末的文物,包括陶瓷、古币、建筑构建、祭祀物品,还有乾隆年间重修时所立的功德碑。

考古专家初步确定该遗址是目前佛山地区经正式考古发掘,始建年代最早的寺庙建筑遗址。

2010年,因为高铁武广线的建设,西华寺从旧址移至30米开外的新址。建筑工人按照清代光绪年间的规模进行原貌重建,寺中的一砖一瓦一木都尽量取自旧寺,更新增了几扇明式木门和佛台。

想一探西华寺的前世今生吗?这个展览不容错过。

“岭南古刹的前世今生”西华寺历史图片展

观展指南

•展览时间2022年6月29日~7月26日9:00~17:00

•展览地点里水镇草场社区西华寺

•观展须知根据相关疫情防控要求,请前来观展的市民积极配合以下防疫要求:一、所有人员进入观展前须佩戴口罩,扫场所码,测量体温,出示健康码、行程卡,体温正常者方可入内观展。

二、观展期间,需全程佩戴口罩。

三、为防止观展人员过于密集,实行人数总量管控。同一时段观展人数不超过核定人数的75%。达到限流人数后,将实行“出一进一”,请市民在展览场地外有序等候。

文/图珠江时报记者邓施恩通讯员麦倩姬易少枝