扶贫车间工作忙 美好生活有盼头

里水打造“光伏发电+生产车间”模式,因地制宜发展产业,助力贫困村脱贫

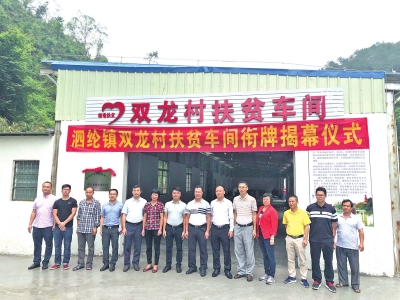

■2019年,云浮市罗定市泗纶镇双龙村扶贫车间揭牌。

■里水镇领导到扶贫车间视察扶贫工作。

在云浮市罗定市泗纶镇双龙村,村民黄燕梅正忙着打理山上种植的肉桂树。“桂枝、桂叶很快就可以砍下来给车间工人收购了。”黄燕梅黝黑的脸上流着豆大的汗珠,露出了灿烂笑容。

2016年,里水镇扶贫干部到云浮市罗定市泗纶镇的4个相对贫困村开展扶贫工作。通过打造“光伏发电+扶贫车间”产业模式,2020年这4个相对贫困村的贫困户全部实现脱贫。

“光伏发电+生产车间”让村民真正富起来

2016年5月7日,滂沱大雨从天而降,里水镇驻罗定市脱贫攻坚工作里水片区联络员李敏能首次来到这4个相对贫困村。为了深入了解村里贫苦户的情况,李敏能沿着泥泞的山路,挨家挨户敲门走访。“村里几乎没有水泥路,我们结束走访后,鞋子都报废了。”李敏能说。“路通才能财通,因此即使我们顶着巨大的压力,也要努力将路修好。”为完善相对贫困村的基础设施建设,里水镇保持资金投入,在4个相对贫困村完成新建村道硬底化约19公里,修缮村道9.7公里,拓宽村道2.73公里。

然而,有着12年扶贫工作经验的李敏能深知,单纯地投入资金是不足以使相对贫困村真正脱贫。2017年6月,李敏能参考借鉴隔壁龙湾镇的先进经验,在双龙村引进光伏发电项目,向国家电网供电,每年预计可为贫困户增加分红约10万元,收益期限20年,带动贫困户增加收入,拓宽村集体经济收入来源。

授人以鱼不如授人以渔。“要让贫困村民真正富起来,就要让他们主动创造财富。”此时,一个创新的想法被提出:“光伏发电棚底下有一大片闲置空间,不如把它利用起来,改造成扶贫车间?”于是,李敏能决定为村民提供就业机会以增加其收入。

经过多方协调,里水镇充分考虑4个相对贫困村的情况,最终链接到当地一间主营祭祀纸制品的工厂资源,为村民提供具备简易劳作、就近就业的机会。“手工折纸工作简单易操作,村里的男女老少都能参与。”李敏能说。

在驻村干部的讲解下,沙底村和双龙村分别有100余名村民加入扶贫车间,其中大部分是在家照料小孩的家庭妇女和老人。在车间就业的妇女纷纷表示,这样简单的工作让她们十分省心,在家带着孩子也能工作赚钱帮补家用。

产业及时转型升级因地制宜精准扶贫

扶贫车间的诞生为沙底村和双龙村的村民带来了福音。然而,去年突如其来的新冠肺炎疫情,让许多工厂企业陷入困境。2020年10月,承包扶贫车间的工厂迫于无奈之下,削减了祭祀纸制品的产量,这让在此工作的村民顿时变得手足无措。

“扶贫项目不仅要实际可行,还要达到可持续发展,这就需要符合当地发展特色。”在双龙村驻村第一书记吴汇文看来,此次扶贫给他上了一堂主题为“因地制宜”的课。

在驻村干部焦头烂额的时候,“及时雨”突然出现:罗定巿一家肉桂加工厂的负责人正在寻找大量桂枝、桂叶、桂皮等加工原材料,考虑到双龙村村民有种植肉桂树的习惯,便前来洽谈合作事宜。

嗅到“商机”的吴汇文决定立即转型升级双龙村的扶贫车间,将双龙村的祭祀纸制品生产线转型为肉桂加工线,为村民种植的肉桂作物开辟一条专门销路。

在与厂家谈买卖的同时,吴汇文还不忘为相对贫困户村民争取更多利益。“我们跟厂家达成协议,适当降低一点车间租金,同时要求厂家提供就业岗位给村民。”

“种植肉桂的山头都比较高,还没有山路,村民难以将沉重的桂枝、桂叶运送下来。”为了解决原材料运输问题,吴汇文与厂家积极协商,最终达成一致协议:若村民仅向该厂家提供肉桂附加品原材料,厂家可免费为村民开辟山路。

在驻村干部和当地村干部的耐心讲解下,双龙村村民全票通过表决参与肉桂加工线扶贫车间项目。据了解,该扶贫项目将在今年3月底开始运作,每年村民需要为厂家提供约12吨肉桂附加品原材料,获得同等市场价报酬的同时,也可获得光伏发电收入、车间租金等村集体经济收入。

对于这个扶贫车间,村民黄燕梅不禁连声称赞,“在家门口就能做买卖,方便又有实效。”黄燕梅是双龙村的相对贫困户,家里一共有5口人。孩子尚小需要照顾,公婆年迈不能劳作,一家人只能靠丈夫的月薪勉强维持生计。

“我们家有十多亩肉桂种植地,不算多,但每年都会有点收入。”黄燕梅说,虽然肉桂附加品能为家庭带来收益,但产量大、运输难、销售不稳定等因素,让不少肉桂附加品遇到滞销问题。“现在这个扶贫车间项目,把这些问题都解决了。”黄燕梅欣喜地说,肉桂加工线开始运作后,将有专人上门收购肉桂附加品。其中,收购价格为桂枝、桂叶约0.5元/斤,桂皮约8元/斤。

截至2020年统计周期,里水镇驻点云浮市罗定巿泗纶镇的4个相对贫困村家庭人均可支配收入平均值为14765.28元,全部摘帽,实现贫困户脱贫100%。

文/珠江时报记者邓施恩图片由受访者提供