高校专业调整透露怎样的人才培养新动向?

正值高考招生录取阶段,专业选择成为考生和家长最关注的问题之一。今年,24种新专业正式纳入2024年普通高等学校本科专业目录,进行高考招生。与此同时,近期多所高校公示撤销部分本科专业点,引起社会广泛关注。

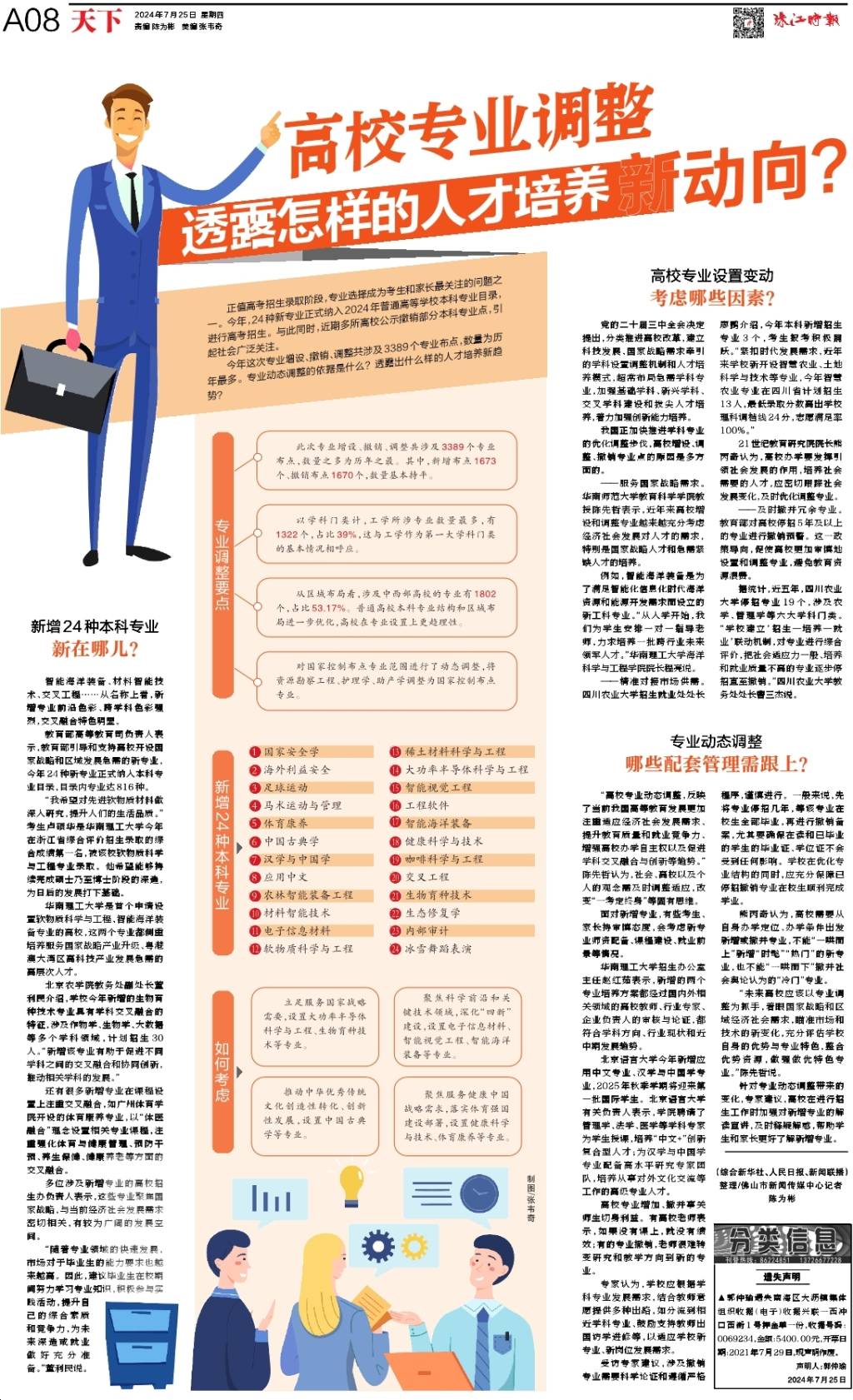

今年这次专业增设、撤销、调整共涉及3389个专业布点,数量为历年最多。专业动态调整的依据是什么?透露出什么样的人才培养新趋势?

专业调整要点

此次专业增设、撤销、调整共涉及3389个专业布点,数量之多为历年之最。其中,新增布点1673个、撤销布点1670个,数量基本持平。

以学科门类计,工学所涉专业数量最多,有1322个,占比39%,这与工学作为第一大学科门类的基本情况相呼应。

从区域布局看,涉及中西部高校的专业有1802个,占比53.17%。普通高校本科专业结构和区域布局进一步优化,高校在专业设置上更趋理性。

对国家控制布点专业范围进行了动态调整,将资源勘察工程、护理学、助产学调整为国家控制布点专业。

新增24种本科专业

1国家安全学 13稀土材料科学与工程

2海外利益安全 14大功率半导体科学与工程

3足球运动 15智能视觉工程

4马术运动与管理 16工程软件

5体育康养 17智能海洋装备

6中国古典学 18健康科学与技术

7汉学与中国学 19咖啡科学与工程

8应用中文 20交叉工程

9农林智能装备工程 21生物育种技术

10材料智能技术 22生态修复学

11电子信息材料 23内部审计

12软物质科学与工程 24冰雪舞蹈表演

如何考虑

立足服务国家战略需要,设置大功率半导体科学与工程、生物育种技术等专业。

推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,设置中国古典学等专业。

聚焦科学前沿和关键技术领域,深化“四新”建设,设置电子信息材料、智能视觉工程、智能海洋装备等专业。

聚焦服务健康中国战略需求,落实体育强国建设部署,设置健康科学与技术、体育康养等专业。

新增24种本科专业

新在哪儿?

智能海洋装备、材料智能技术、交叉工程……从名称上看,新增专业前沿色彩、跨学科色彩强烈,交叉融合特色明显。

教育部高等教育司负责人表示,教育部引导和支持高校开设国家战略和区域发展急需的新专业,今年24种新专业正式纳入本科专业目录,目录内专业达816种。

“我希望对先进软物质材料做深入研究,提升人们的生活品质。”考生卢硕华是华南理工大学今年在浙江省综合评价招生录取的综合成绩第一名,被该校软物质科学与工程专业录取。他希望能够持续完成硕士乃至博士阶段的深造,为日后的发展打下基础。

华南理工大学是首个申请设置软物质科学与工程、智能海洋装备专业的高校,这两个专业都侧重培养服务国家战略产业升级、粤港澳大湾区高科技产业发展急需的高层次人才。

北京农学院教务处副处长董利民介绍,学校今年新增的生物育种技术专业具有学科交叉融合的特征,涉及作物学、生物学、大数据等多个学科领域,计划招生30人。“新增该专业有助于促进不同学科之间的交叉融合和协同创新,推动相关学科的发展。”

还有很多新增专业在课程设置上注重交叉融合,如广州体育学院开设的体育康养专业,以“体医融合”理念设置相关专业课程,注重强化体育与健康管理、预防干预、养生保健、健康养老等方面的交叉融合。

多位涉及新增专业的高校招生办负责人表示,这些专业聚焦国家战略,与当前经济社会发展需求密切相关,有较为广阔的发展空间。

“随着专业领域的快速发展,市场对于毕业生的能力要求也越来越高。因此,建议毕业生在校期间努力学习专业知识,积极参与实践活动,提升自己的综合素质和竞争力,为未来深造或就业做好充分准备。”董利民说。

高校专业设置变动

考虑哪些因素?

党的二十届三中全会决定提出,分类推进高校改革,建立科技发展、国家战略需求牵引的学科设置调整机制和人才培养模式,超常布局急需学科专业,加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设和拔尖人才培养,着力加强创新能力培养。

我国正加快推进学科专业的优化调整步伐,高校增设、调整、撤销专业点的原因是多方面的。

——服务国家战略需求。华南师范大学教育科学学院教授陈先哲表示,近年来高校增设和调整专业越来越充分考虑经济社会发展对人才的需求,特别是国家战略人才和急需紧缺人才的培养。

例如,智能海洋装备是为了满足智能化信息化时代海洋资源和能源开发需求而设立的新工科专业。“从入学开始,我们为学生安排一对一指导老师,力求培养一批跨行业未来领军人才。”华南理工大学海洋科学与工程学院院长程亮说。

——精准对接市场供需。四川农业大学招生就业处处长廖鹏介绍,今年本科新增招生专业3个,考生报考积极踊跃。“紧扣时代发展需求,近年来学校新开设智慧农业、土地科学与技术等专业,今年智慧农业专业在四川省计划招生13人,最低录取分数高出学校理科调档线24分,志愿满足率100%。”

21世纪教育研究院院长熊丙奇认为,高校办学要发挥引领社会发展的作用,培养社会需要的人才,应密切跟踪社会发展变化,及时优化调整专业。

——及时撤并冗余专业。教育部对高校停招5年及以上的专业进行撤销预警。这一政策导向,促使高校更加审慎地设置和调整专业,避免教育资源浪费。

据统计,近五年,四川农业大学停招专业19个,涉及农学、管理学等六大学科门类。“学校建立‘招生—培养—就业’联动机制,对专业进行综合评价,把社会适应力一般、培养和就业质量不高的专业逐步停招直至撤销。”四川农业大学教务处处长曹三杰说。

专业动态调整

哪些配套管理需跟上?

“高校专业动态调整,反映了当前我国高等教育发展更加注重适应经济社会发展需求、提升教育质量和就业竞争力、增强高校办学自主权以及促进学科交叉融合与创新等趋势。”陈先哲认为,社会、高校以及个人的观念需及时调整适应,改变“一考定终身”等固有思维。

面对新增专业,有些考生、家长持审慎态度,会考虑新专业师资配备、课程建设、就业前景等情况。

华南理工大学招生办公室主任赵红茹表示,新增的两个专业培养方案都经过国内外相关领域的高校教师、行业专家、企业负责人的审核与论证,都符合学科方向、行业现状和近中期发展趋势。

北京语言大学今年新增应用中文专业、汉学与中国学专业,2025年秋季学期将迎来第一批国际学生。北京语言大学有关负责人表示,学院聘请了管理学、法学、医学等学科专家为学生授课,培养“中文+”创新复合型人才;为汉学与中国学专业配备高水平研究专家团队,培养从事对外文化交流等工作的高级专业人才。

高校专业增加、撤并事关师生切身利益。有高校老师表示,如果没有课上,就没有绩效;有的专业撤销,老师很难转变研究和教学方向到新的专业。

专家认为,学校应根据学科专业发展需求,结合教师意愿提供多种出路,如分流到相近学科专业、鼓励支持教师出国访学进修等,以适应学校新专业、新岗位发展需求。

受访专家建议,涉及撤销专业需要科学论证和遵循严格程序,谨慎进行。一般来说,先将专业停招几年,等该专业在校生全部毕业,再进行撤销备案,尤其要确保在读和已毕业的学生的毕业证、学位证不会受到任何影响。学校在优化专业结构的同时,应充分保障已停招撤销专业在校生顺利完成学业。

熊丙奇认为,高校需要从自身办学定位、办学条件出发新增或撤并专业,不能“一哄而上”新增“时髦”“热门”的新专业,也不能“一哄而下”撤并社会舆论认为的“冷门”专业。

“未来高校应该以专业调整为抓手,着眼国家战略和区域经济社会需求,瞄准市场和技术的新变化,充分评估学校自身的优势与专业特色,整合优势资源,做强做优特色专业。”陈先哲说。

针对专业动态调整带来的变化,专家建议,高校在进行招生工作时加强对新增专业的解读宣讲,及时释疑解惑,帮助学生和家长更好了解新增专业。

(综合新华社、人民日报、新闻联播)整理/佛山市新闻传媒中心记者陈为彬