南海区美协名誉主席梁炜彬:

承传统笔墨精华 开岭南画坛新风

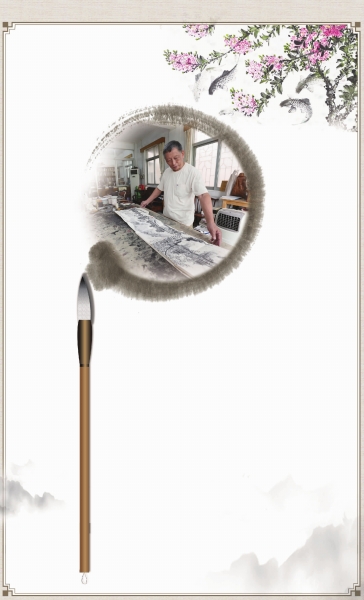

■作品《紫气东来鱼满塘》。受访者供图 ■梁炜彬展示写生作品。

■梁炜彬向记者展示他年轻时为外国友人画画的照片。

■作品《大叶雄风鱼儿欢》。受访者供图

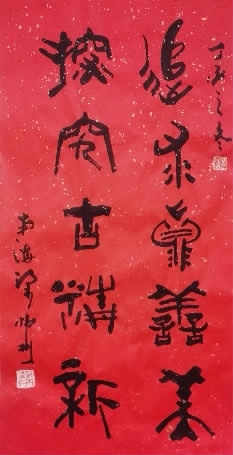

■梁炜彬自撰自书楹联:追求真善美,探究古精新。 受访者供图

欣赏更多优秀作品

人物介绍

梁炜彬,广东南海大沥人,早年师从南海名画家区太杰先生和岭南画派名宿黎葛民先生,现为广东省美术家协会会员、佛山市美协和青年美协顾问、南海区美协名誉主席。中国人民对外友好协会曾收藏其国画作品。2007年获中国艺术博览会金奖。2022年被文旅部艺术发展中心评定为“人民艺术家”荣誉称号。

枝枝串串垂落的紫薇花下,是一池浅浅的清水,鲩鱼在悠然自得地游动……这是梁炜彬的最新花鸟作品“紫薇鱼”系列。古往今来,许多画家都喜欢把花和鱼作为中国画的创作题材。观此作品,有古香的墨韵,有新时代的表现手法,两者相得益彰,显得格外灵动。

梁炜彬在大沥出生成长,并在基层从事文化工作近30年。他中学时跟南海知名画家区太杰先生学绘画,青年时师从岭南画派名宿黎葛民先生,在岭南画派“折衷中西、融会古今”的精神感召下,遵从“外师造化、中得心源”的古训,以传统为师,以生活为师,辛勤耕耘,大胆创新,醉心丹青60载,成为岭南花鸟画家群中的实力派画家。

走进艺术

天分+努力奠定基础

每天早晨起床,就拿起画笔,给楼下公园里晨练和往来的人画速写,这已成为梁炜彬退休生活的一部分。翻开他的速写本,人物风景、故巷古建、山水花鸟等跃然纸上,这些都成为他作品的素材。“速写的作用很多,练基本功、记录生活、搜集素材……”在梁炜彬看来,用画笔来记录观察到的生活场景,会比用眼睛一扫而过,或者拍一张照片,来得更细致。因此,他喜欢随身带着纸笔,随手画下所见的一切。

谈及绘画,退休多年的梁炜彬总有说不完的话题。回忆起绘画生涯,当初与艺术结缘也是十分随意。

“我的父亲在广州的茶楼工作,母亲是农民,他们的工作跟艺术也不沾边。”60多年前,梁炜彬还是一名小学生,当时的班主任知道他喜欢画画,就送给他一本《芥子园画谱》,这本书让他和国画之间结下了长达半个多世纪的缘分。

刚开始,梁炜彬跟着画册临摹,初步展现出绘画方面的天赋。于是班主任对他委以重任,负责每月黑板报的更新工作,这也让他得到了展示的机会。进入石门中学就读后,他被当时的学校美术组指导老师区太杰看中,开始学习速写和素描,接受比较正规的美术教育。

20世纪70年代初,由于时代原因,梁炜彬要回家承担田间地头的各种劳动。辛苦的劳作,艰苦的生活环境,让他一度感到前途迷茫。但即使在这样的环境下,他仍然没有放弃绘画,每天坚持练习。

上天从不会亏待努力拼搏的人,凭借着绘画这一技之长,梁炜彬经常被调去参加一些展览宣传工作,在此机缘之下,被当时岭南画派著名画家黎葛民先生收为学生。“我跟着黎老师学习中国画,只要有空,我早上干完农活,下午就骑单车去广州学画。”梁炜彬回忆,虽然来回就要4个小时,但自己一点也不觉得累,这一学就是好几年。

一入艺术之境,梁炜彬便被里面的风景所深深吸引,在不断学习和练习中自我提升,逐渐在大沥有了小名气。他在公社宣传栏画的宣传画,每次更新都吸引了不少群众围观。

积极挥毫

作品受外宾青睐

1977年,梁炜彬被调到大沥镇文化站工作,至此开启了他28年基层文化工作的生涯。

初到大沥文化站,他当过图书馆管理员、剧场售票员、宣传美工。当时大沥文化站文化设施相对简陋,于是,梁炜彬提出举办大沥画廊,四处联络沟通,征集了南海有代表性的画家作品作为第一届展品展示,还邀请了时任广东美协副主席廖冰兄先生题名,成为本土知名艺术品牌。

时值改革开放,越来越多的外宾到访南海。因为书画搞出了名气,大沥成立了国画展销部,为当时来参观的国外游客即席挥毫,梁炜彬成了展销部主持人,当年的销售情况也非常火爆。

宣纸放平,研墨执笔,不一会儿工夫,一幅写意的花鸟画作品跃然纸上。“现场即席挥毫讲究的是落笔准、画得快,所以我选择了笔墨比较畅快的花鸟画。蘸墨、下笔,大熊猫、竹子、花鸟都画得十分灵动。”梁炜彬回忆,当时的国外游客看到后无不表示惊奇,其画作也被一购而空。

后来,随着经济的好转,梁炜彬等许多书画家得到了去桂林、张家界、黄山等省外采风和学习的机会,这段经历不仅让他开阔了眼界,还提升了绘画技法。

“桂林山水是甲天下,张家界则是奇峰三千、秀水八百,黄山有四绝:奇松、怪石、温泉、云海,走出去写生,对自然人文环境有了一个全面的了解,能够在创作中激发灵感,而不是单凭想象。”梁炜彬回忆,当时外出写生的条件也非常艰苦,要坐逼仄的绿皮火车才能到达目的地。去黄山采风时,画家们住在山上的小旅馆,每人租了一件军大衣,每天带着一壶水和几个馒头,就去山上写生。由于旅馆配套设施落后,没有充足的清水供应,有时候无法洗漱。后来,在写生的途中遇到一条桃花溪,大家都抓紧机会到溪水里冲洗一下,结果溪水上都飘满了身上搓出的泥。“过程虽然艰辛,但我终生难忘。现在我还保存着当时写生的画作。”

后来,梁炜彬历任大沥镇文化站副站长、站长,虽然基层文化工作繁忙,但仍然没有放弃绘画。下班之后,他都会画上两笔练练手,这个习惯一直持续到退休。

开辟新风

“红棉鱼”系列受好评

“画家如何才能形成自己独特的风格呢?”从2003年开始,梁炜彬开始琢磨,怎么才能在艺术方面形成“人无我有”的独特性。

红棉是岭南地区的英雄树,它挺拔、苍劲、花红,是岭南人文精神的象征。岭南画派的先驱和历代名家如陈树人、梁占峰、陈永锵等,以红棉为题材的经典作品很多,在南国画坛上树起了一座又一座丰碑。如何在红棉画法上有新的作为而不重复前人的样式,一直是当代岭南花鸟画家要超越的难题。

梁炜彬通过写生,创新性地把岭南独有的“英雄花”红棉和鲩鱼组合在一起,独创了“红棉鱼”类型画,素鱼、雅树、雄花相映成趣。这既是作者的艺术妙想,也是他对美好生活的祝愿。

梁炜彬的“红棉鱼”作品也得到了业界的认可,中国美术家协会会员、佛山美术家协会名誉主席梁根祥评价道:“他以鱼跃之动与红棉之静成对比,画面一刚一柔,勃勃生机;他以传统笔墨与光影色彩结合,图像亦素亦艳,墨彩辉映,视觉冲击力很强。梁炜彬从平凡生活中得到灵感而艺术地组合成意境深远的画面,无疑为岭南花鸟画特别是红棉画法开拓了一条新的路子。”

除了继续创作“红棉鱼”,梁炜彬不断创新,还创作了“海草鱼”系列、“红棉鹭影”系列、“紫薇鱼”系列……既写实又写意,他在自己的绘画语言中,构建着一幅幅绚丽的画卷。最近,他又开始尝试创作“荷花鱼”系列,一幅幅勃勃向上的夏荷,构图饱满,疏密有致,用笔豪放大气,具有一股强劲的蓬勃向上之势。

梁炜彬对艺术不断追求,他还在网上给自己开了个“彬哥晨笔”的栏目,把每天早上的画作和撰写的楹联、格律诗,发到微信群中,和书画爱好者交流,乐此不疲,乐在其中。

回顾近60年的绘画生涯,也让梁炜彬对绘画艺术有了一些自己的想法和感受。他始终认为,艺术一定是源于真诚,真善美的作品才能让人共情。用灵动的画笔定格美好,用艺术意境升华所思所悟,这让梁炜彬获得了满足与快乐。

统筹/珠江时报记者黎小燕 文/珠江时报记者洪晓诗 图/珠江时报记者穆纪武