南海作家刘迅:

聚焦小人物 抒发大情怀

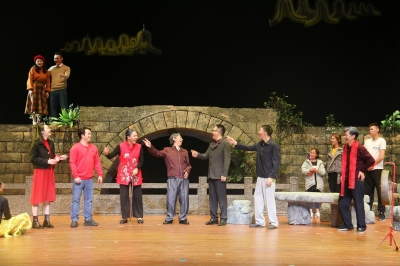

■南海原创粤语话剧《水尾村的笑声》的剧本由刘迅创作。(资料图片)

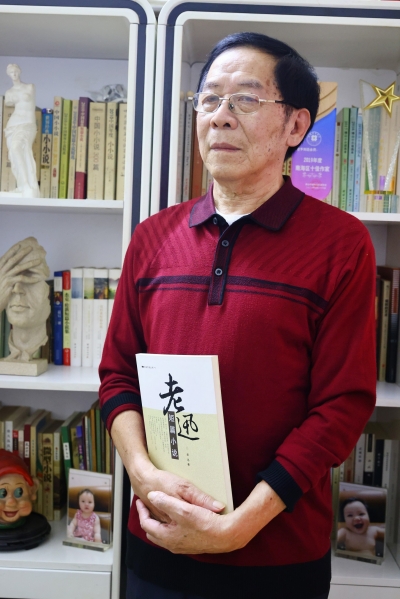

刘迅展示其▲创作的短

篇小说。

人物简介

刘迅,1947年出生,南海区大沥镇人。现为广东省作家协会会员、南海区作家协会小说学会副会长;佛山市戏剧家协会会员、南海区戏剧家协会理事;南海“沥城笔会”副会长、《大沥文艺》小说栏目主编。

因喜爱鲁迅作品,敬仰鲁迅,而粤语中“鲁”和“老”的读音相似,所以刘迅用“老讯”作为笔名。

几十年来,刘迅一直从事基层文化工作,业余时间喜欢文学创作,一直以来专注短篇小说和话剧小品的写作。写作上遵循现实主义写作方法,注重描写细节、着意刻画人物性格。其作品剖析社会、解剖人性、探讨人生,创作的短篇小说和话剧小品曾多次在省、市、区各级文化系统的业余文艺作品评选中获奖。

有人称他为“乡土作家”,也有人称他为“草根写手”。对这些标签,刘迅并不太在意,他的自我定位为:扎根基层,通过“小人物”剖析社会、解剖人性、探讨人生。

或许是这种扎根基层的“乡土情怀”,让刘迅屡屡被“幸运”眷顾。他的第一部短篇小说《洪水》,获评南海群众文艺创作一等奖,随后,他的代表作《疤痕》更荣获广东省有为文学奖。

2017年,古稀之年的刘迅重新当起“学生”,创作的第一部话剧作品《水尾村的笑声》就被“相中”,于今年首演并入选2021年佛山市文艺精品扶持项目。

“写作需要常学常新,更需要扎根基层。”今年74岁的刘迅从事文艺创作已有40多个年头,从短篇小说到小品剧本再到话剧剧本,在南海这片文化热土上续写着时代发展的故事。在这个过程中,刘迅始终坚持自己的文学理想:用文字反映真实社会,用情怀推动社会进步。

常学常新 古稀之年学习话剧创作

今年7月27日,南海原创粤语话剧《水尾村的笑声》在里水镇成功首演,赢得观众的阵阵掌声。该话剧是南海第四部原创话剧,讲述了珠三角一个有500年历史的水尾村在城市化进程中改造的故事,全剧时长90分钟,剧本正是由刘迅创作。

回忆起剧本的创作过程,刘迅至今记忆犹新。“几乎是推倒重来,最后五易其稿,才完成了剧本创作。”他介绍,《水尾村的笑声》从2017年开始构思,2018年形成初稿,因为题材呈现出鲜明的时代性,得到南海区文化馆重视,并组织专家对剧本进行研讨,但专家们认为“题材虽好,但不像话剧”。

其实,刘迅从2000年就开始创作小品剧本,其中不少佳作也被搬上舞台。对专家的评价,刘迅没有“恼羞成怒”,相反,他在古稀之年重新当起了“学生”,从网上购买了大量关于话剧剧本创作的书籍,“闭门学习”了3个多月,又多次请教“行家”,慢慢地摸出了话剧创作的“门道”。“小品短小精悍,冲突往往要在极短的时间内呈现出来,但话剧不一样,它涉及的人物角色更多,矛盾冲突是在层层铺垫下不断推进的,因此对场景的调度有更高的要求。”

刘迅的努力没有白费,《水尾村的笑声》在五易其稿后,最终在2021年搬上了舞台,还入选2021年佛山市文艺精品扶持项目。

“在改革开放的四十多年里,农村发生了翻天覆地的变化,我把自己对农村的所见所闻写进了剧本。”谈及创作的初衷,刘迅说《水尾村的笑声》展现了乡村振兴、共建共享美好生活的景象。“时代在变,农村也需要变富变美,但大拆大建是否就是最好的方式呢?这是话剧里的主要冲突,也是当下农村发展进程中值得探讨的问题。”

《水尾村的笑声》是刘迅在古稀之年创作的第一部长剧作品,并一举获得精品扶持,可以说是刘迅戏剧创作生涯的“厚积薄发”。

据悉,从2000年创作至今,刘迅已创作了30多个小品剧本,并多次在省、市、区的群众文艺评比中获奖,这也为长剧创作积累了丰富的经验。如今,刘迅又开始谋划第二部话剧剧本创作,该剧将以新时代“脱贫攻坚、全面小康”重大历史使命为时代背景,以“粤北脱贫”为题材,聚焦农村改革现实问题。

热爱创作 注重剖析社会探讨人生

刘迅之所以写小品剧本能这么快上手,与其自身深厚的文学基础和积累有关,他从1978年开始创作短篇小说,至今一直笔耕不辍。他创作的第一部短篇小说《洪水》,获评南海群众文艺创作一等奖,随后,他的代表作短篇小说《疤痕》更荣获广东省有为文学奖。

刘迅与文学结缘,可追溯到其小学时期。1947年出生于书香世家的刘迅,父母都是老师,受家庭氛围影响,他特别喜爱读书。读一年级的时候,刘迅就能背唐诗宋词;到了初中,便开始阅读中国四大名著以及《红岩》《暴风骤雨》等当时十分有名的长篇小说;上了高中,刘迅便开始涉猎外国文学作品。

后来,刘迅被送到南海县丹灶公社梅庄村下乡插队,由一位学生变成了一个农民。在这期间,虽然要兼顾插秧、锄地、收割等繁忙的农活,但他不忘抽时间阅读,《毛泽东选集》《鲁迅作品集》、作家浩然的作品成了他的精神食粮。

多年来积累的文学基础,成为刘迅日后工作的助力,他先后在丹灶文化站、盐步广播电视站、盐步文化站等基层文化单位就职。“1978年我被安排到丹灶公社文化站做站长,从此也开启了小说创作的生涯。”刘迅坦言,刚开始写小说是出于个人职责,作为站长,他希望发挥带头作用,活跃当地的文化氛围,到了后来,这份职责慢慢变成了个人爱好,并坚持了40多年。

刘迅笔下的小说人物,多为社会底层的“小人物”,通过这些人物的生活和际遇,显现人物在社会中的生存状态和对生活的追求。“早些年的经历,让我对农村产生了深厚的感情,所以我的小说大多聚焦农村生活、乡村的发展变化以及城市边缘人物。”刘迅说。

中国作家协会会员、国家二级作家何百源曾给予刘迅较高评价,认为他的作品“独辟蹊径”,人物形象令人过目不忘。“我在咀嚼刘迅笔下这些小人物时,脑海里不时会浮现起我早期拜读过的十九世纪末俄国作家契诃夫笔下的小人物。生活年代相距将近一个世纪的这两位小说作者,都是试图通过观照社会底层小人物折射出光怪陆离的社会百态。”

“鲁迅是我最喜欢的文学家和思想家,他的作品取材多采自病态社会不幸的人们,旨在‘揭出病苦,引起疗救的注意’。这便是作家的使命和职责,也是我努力的方向。”刘迅说,他的创作始终注重剖析社会、解剖人性、探讨人生,这是他的创作原则和底线。

扎根基层 见证南海文学不断发展

40多年的创作生涯,让刘迅见证了南海文学的发展。

改革开放以来,南海经济得以迅猛发展,并创造了广东“四小虎”的发展传奇。与此同时,南海坚持“两手抓、两手都要硬”,高度重视和大力推进社会主义文化建设,先后获得“全国文化先进县”“广东省公共文化服务体系示范区”等荣誉。

2011年以来,省级散文奖、小说奖、诗歌奖、报告文学奖、“康有为文学奖”举办权先后落户南海。2015年11月,南海区获评首个广东省文学之城,成为广东文学的风向标。而在南海建设“文学之城”过程中,大沥扮演着重要的角色。

1989年,领改革之先的大沥,以张国柱为首的十多位文学爱好者,成立了“沥城笔会”,以文学的名义集结业余文学爱好者,这是南海乃至佛山地区最早的文学社团之一。“沥城笔会”这颗种子在大家的悉心培植之下,30年后成长为“文学强镇”这一片林,孕育了洪永争、陈雄昌、刘迅、梁佩勤、亚明、何伟鹏等一批中国作家协会会员、广东省作协会员。

“‘沥城笔会’经常举办文学沙龙,让当地的文学创作者聚在一起,相互交流、促进和提升。”作为“沥城笔会”副会长的刘迅表示,良好的创作氛围,能激发文学爱好者写作热情。同时,创作者也要扎根基层,不断学习、自我提升,才能创作出优秀的作品,“2014年,我参加了第六届全国小小说创作高级研修班,在课堂上老师针对学生的作品作出犀利的评价,让我获益良多。”

随着时代的发展,“沥城笔会”的影响力也在不断扩大。近年来,大沥不仅吸引了多项重量级文学赛事落户,也相继涌现出更多的文学平台。2012年,大沥成为广东省首个获得“广东诗歌之乡”美誉的镇;同年,大沥镇联合广东省青年产业工人协会举办“微文学·大生活”首届广东微博征文大赛,并成为“广东微文学总部基地”。此外,同年年底,在大沥镇党委、政府的支持下,代表当代佛山文学成就和水平的“佛山文学奖”永久落户大沥,为大沥与外界的文学交流搭建了良好的平台。

文/珠江时报记者洪晓诗黎小燕图/珠江时报记者穆纪武