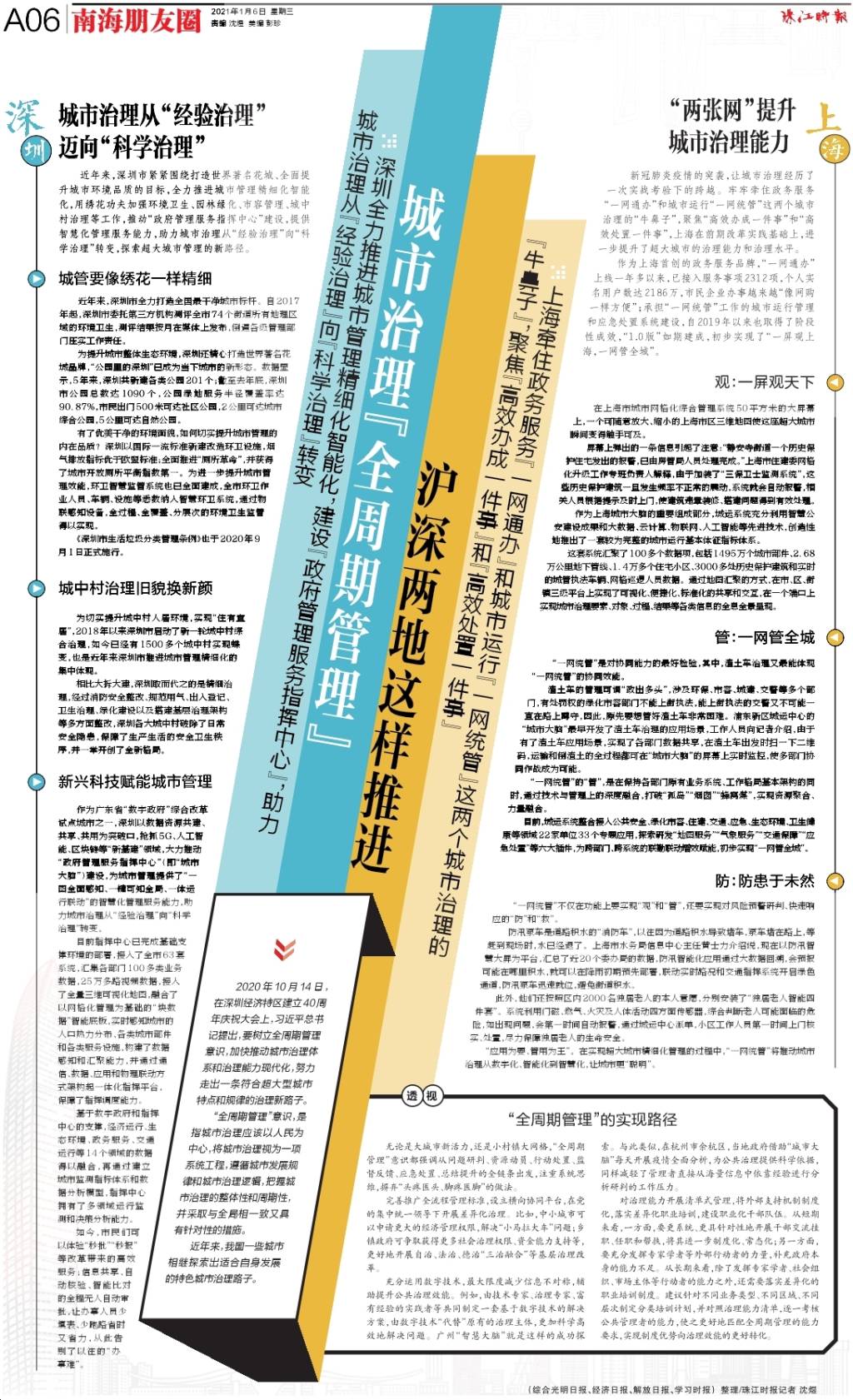

城市治理﹃全周期管理﹄ 沪深两地这样推进

2020年10月14日,在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上,习近平总书记提出,要树立全周期管理意识,加快推动城市治理体系和治理能力现代化,努力走出一条符合超大型城市特点和规律的治理新路子。

“全周期管理”意识,是指城市治理应该以人民为中心,将城市治理视为一项系统工程,遵循城市发展规律和城市治理逻辑,把握城市治理的整体性和周期性,并采取与全局相一致又具有针对性的措施。

近年来,我国一些城市相继探索出适合自身发展的特色城市治理路子。

深圳全力推进城市管理精细化智能化,建设﹃政府管理服务指挥中心﹄,助力城市治理从﹃经验治理﹄向﹃科学治理﹄转变

深圳

城市治理从“经验治理”迈向“科学治理”

近年来,深圳市紧紧围绕打造世界著名花城、全面提升城市环境品质的目标,全力推进城市管理精细化智能化,用绣花功夫加强环境卫生、园林绿化、市容管理、城中村治理等工作,推动“政府管理服务指挥中心”建设,提供智慧化管理服务能力,助力城市治理从“经验治理”向“科学治理”转变,探索超大城市管理的新路径。

城管要像绣花一样精细

近年来,深圳市全力打造全国最干净城市标杆。自2017年起,深圳市委托第三方机构测评全市74个街道所有地理区域的环境卫生,测评结果按月在媒体上发布,倒逼各级管理部门压实工作责任。

为提升城市整体生态环境,深圳还精心打造世界著名花城品牌,“公园里的深圳”已成为当下城市的新形态。数据显示,5年来,深圳共新建各类公园201个;截至去年底,深圳市公园总数达1090个,公园绿地服务半径覆盖率达90.87%,市民出门500米可达社区公园,2公里可达城市综合公园,5公里可达自然公园。

有了优美干净的环境面貌,如何切实提升城市管理的内在品质?深圳以国际一流标准新建改造环卫设施,烟气排放指标优于欧盟标准;全面推进“厕所革命”,并获得了城市开放厕所平衡指数第一。为进一步提升城市管理效能,环卫智慧监管系统也已全面建成,全市环卫作业人员、车辆、设施等悉数纳入智慧环卫系统,通过物联感知设备,全过程、全覆盖、分层次的环境卫生监管得以实现。

《深圳市生活垃圾分类管理条例》也于2020年9月1日正式施行。

城中村治理旧貌换新颜

为切实提升城中村人居环境,实现“住有宜居”,2018年以来深圳市启动了新一轮城中村综合治理,如今已经有1500多个城中村实现蝶变,也是近年来深圳市推进城市管理精细化的集中体现。

相比大拆大建,深圳取而代之的是精细治理,经过消防安全整改、规范用气、出入登记、卫生治理、绿化建设以及搭建基层治理架构等多方面整改,深圳各大城中村破除了日常安全隐患,保障了生产生活的安全卫生秩序,并一举开创了全新格局。

新兴科技赋能城市管理

作为广东省“数字政府”综合改革试点城市之一,深圳以数据资源共建、共享、共用为突破口,抢抓5G、人工智能、区块链等“新基建”领域,大力推动“政府管理服务指挥中心”(即“城市大脑”)建设,为城市管理提供了“一图全面感知、一键可知全局、一体运行联动”的智慧化管理服务能力,助力城市治理从“经验治理”向“科学治理”转变。

目前指挥中心已完成基础支撑环境的部署,接入了全市63套系统,汇集各部门100多类业务数据,25万多路视频数据,接入了全量三维可视化地图,融合了以网格化管理为基础的“块数据”智能底板,实时感知城市的人口热力分布、各类城市部件和各类服务设施,构建了数据感知和汇聚能力,并通过通信、数据、应用和物理联动方式架构起一体化指挥平台,保障了指挥调度能力。

基于数字政府和指挥中心的支撑,经济运行、生态环境、政务服务、交通运行等14个领域的数据得以融合,再通过建立城市监测指标体系和数据分析模型,指挥中心拥有了多领域运行监测和决策分析能力。

如今,市民们可以体验“秒批”“秒报”等改革带来的高效服务;信息共享、自动核验、智能比对的全程无人自动审批,让办事人员少填表、少跑路省时又省力,从此告别了以往的“办事难”。

上海牵住政务服务﹃一网通办﹄和城市运行﹃一网统管﹄这两个城市治理的﹃牛鼻子﹄,聚焦﹃高效办成一件事﹄和﹃高效处置一件事﹄

上海

“两张网”提升城市治理能力

新冠肺炎疫情的突袭,让城市治理经历了一次实战考验下的跨越。牢牢牵住政务服务“一网通办”和城市运行“一网统管”这两个城市治理的“牛鼻子”,聚焦“高效办成一件事”和“高效处置一件事”,上海在前期改革实践基础上,进一步提升了超大城市的治理能力和治理水平。

作为上海首创的政务服务品牌,“一网通办”上线一年多以来,已接入服务事项2312项,个人实名用户数达2186万,市民企业办事越来越“像网购一样方便”;承担“一网统管”工作的城市运行管理和应急处置系统建设,自2019年以来也取得了阶段性成效,“1.0版”如期建成,初步实现了“一屏观上海,一网管全城”。

观:一屏观天下

在上海市城市网格化综合管理系统50平方米的大屏幕上,一个可随意放大、缩小的上海市区三维地图使这座超大城市瞬间变得触手可及。

屏幕上弹出的一条信息引起了注意:“静安寺街道一个历史保护住宅发出的报警,已由房管局人员处理完成。”上海市住建委网格化升级工作专班负责人解释,由于加装了“三保卫士监测系统”,这些历史保护建筑一旦发生频率不正常的震动,系统就会自动报警,相关人员根据提示及时上门,使建筑违章装修、搭建问题得到有效处理。

作为上海城市大脑的重要组成部分,城运系统充分利用智慧公安建设成果和大数据、云计算、物联网、人工智能等先进技术,创造性地推出了一套较为完整的城市运行基本体征指标体系。

这套系统汇聚了100多个数据项,包括1495万个城市部件、2.68万公里地下管线、1.4万多个住宅小区、3000多处历史保护建筑和实时的城管执法车辆、网格巡逻人员数据。通过地图汇聚的方式,在市、区、街镇三级平台上实现了可视化、便捷化、标准化的共享和交互,在一个端口上实现城市治理要素、对象、过程、结果等各类信息的全息全景呈现。

管:一网管全城

“一网统管”是对协同能力的最好检验,其中,渣土车治理又最能体现“一网统管”的协同效能。

渣土车的管理可谓“政出多头”,涉及环保、市容、城建、交警等多个部门,有处罚权的绿化市容部门不能上街执法,能上街执法的交警又不可能一直在路上蹲守,因此,原先要想管好渣土车非常困难。浦东新区城运中心的“城市大脑”最早开发了渣土车治理的应用场景,工作人员向记者介绍,由于有了渣土车应用场景,实现了各部门数据共享,在渣土车出发时扫一下二维码,运输和倒渣土的全过程都可在“城市大脑”的屏幕上实时监控,使多部门协同作战成为可能。

“一网统管”的“管”,是在保持各部门原有业务系统、工作格局基本架构的同时,通过技术与管理上的深度融合,打破“孤岛”“烟囱”“蜂窝煤”,实现资源聚合、力量融合。

目前,城运系统整合接入公共安全、绿化市容、住建、交通、应急、生态环境、卫生健康等领域22家单位33个专题应用,探索研发“地图服务”“气象服务”“交通保障”“应急处置”等六大插件,为跨部门、跨系统的联勤联动增效赋能,初步实现“一网管全城”。

防:防患于未然

“一网统管”不仅在功能上要实现“观”和“管”,还要实现对风险预警研判、快速响应的“防”和“救”。

防汛泵车是道路积水的“消防车”,以往因为道路积水导致堵车,泵车堵在路上,等赶到现场时,水已经退了。上海市水务局信息中心主任黄士力介绍说,现在以防汛智慧大屏为平台,汇总了近20个委办局的数据,防汛智能化应用通过大数据回溯,会预报可能在哪里积水,就可以在降雨初期预先部署,联动实时路况和交通指挥系统开启绿色通道,防汛泵车迅速就位,避免街道积水。

此外,他们还按照区内2000名独居老人的本人意愿,分别安装了“独居老人智能四件套”。系统利用门磁、燃气、火灾及人体活动四方面传感器,综合判断老人可能面临的危险,如出现问题,会第一时间自动报警,通过城运中心派单,小区工作人员第一时间上门核实、处置,尽力保障独居老人的生命安全。

“应用为要、管用为王”。在实现超大城市精细化管理的过程中,“一网统管”将推动城市治理从数字化、智能化到智慧化,让城市更“聪明”。

透视

“全周期管理”的实现路径

无论是大城市新活力,还是小村镇大网格,“全周期管理”意识都强调从问题研判、资源动员、行动处置、监督反馈、应急处置、总结提升的全链条出发,注重系统思维,摒弃“头疼医头、脚疼医脚”的做法。

完善推广全流程管理标准,设立横向协同平台,在党的集中统一领导下开展差异化治理。比如,中小城市可以申请更大的经济管理权限,解决“小马拉大车”问题;乡镇政府可争取获得更多社会治理权限、资金能力支持等,更好地开展自治、法治、德治“三治融合”等基层治理改革。

充分运用数字技术,最大限度减少信息不对称,辅助提升公共治理效能。例如,由技术专家、治理专家、富有经验的实践者等共同制定一套基于数字技术的解决方案,由数字技术“代替”原有的治理主体,更加科学高效地解决问题。广州“智慧大脑”就是这样的成功探

索。与此类似,在杭州市余杭区,当地政府借助“城市大脑”每天开展疫情全面分析,为公共治理提供科学依据,同样减轻了管理者直接从海量信息中依靠经验进行分析研判的工作压力。

对治理能力开展清单式管理,将外部支持机制制度化,落实差异化职业培训,建设职业化干部队伍。从短期来看,一方面,要更系统、更具针对性地开展干部交流挂职、任职和帮扶,将其进一步制度化、常态化;另一方面,要充分发挥专家学者等外部行动者的力量,补充政府本身的能力不足。从长期来看,除了发挥专家学者、社会组织、市场主体等行动者的能力之外,还需要落实差异化的职业培训制度。建议针对不同业务类型、不同区域、不同层次制定分类培训计划,并对照治理能力清单,逐一考核公共管理者的能力,使之更好地匹配全周期管理的能力要求,实现制度优势向治理效能的更好转化。

(综合光明日报、经济日报、解放日报、学习时报)整理/珠江时报记者沈煜