壮美古都 一轴传城

“北京中轴线”成功列入《世界遗产名录》,成为中国第59项世界遗产

7月27日,在印度新德里召开的联合国教科文组织第46届世界遗产大会通过决议,将“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”列入《世界遗产名录》。至此,中国世界遗产总数达到59项。

“北京中轴线”纵贯北京老城南北,始建于13世纪,形成于16世纪,此后经不断演进发展,形成今天全长7.8公里、世界上最长的城市轴线,成为体现中华文明突出特性的重要标识。

中国理想都城秩序杰作

“咚——咣咣——”上午10时整,阵阵鼓点响起,一场击鼓表演在鼓楼二楼开场。大厅中,1面主鼓与24面群鼓并立,鼓点不断变化,循环、回响。

站在前排的北京师范大学大二学生薛楚、孙卓尔连声赞叹,他们的暑期社会实践调研团队正在研究中轴线相关课题。“北京中轴线历经超过7个世纪的发展和完善。从鼓楼向南远望,我感受到古今交融的恢宏气势。”薛楚说。

北京中轴线是中国现存最为完整的传统都城中轴线建筑群。从钟鼓楼起一路向南,经万宁桥、景山,过故宫、端门、天安门、外金水桥、天安门广场及建筑群、正阳门、中轴线南段道路遗存,至南端永定门,太庙和社稷坛、天坛和先农坛分列中轴线东西两侧。

“‘北京中轴线’连接起宏伟、庄严的国家礼仪场所和繁华、热闹的市井街市,形成了前后起伏、左右均衡对称的景观韵律与壮美秩序,是中国传统都城中轴线发展至成熟阶段的典范之作。”国家文物局文物古迹司(世界文化遗产司)司长邓超说。

“面朝后市”“左祖右社”,北京中轴线以独具匠心的选址,展现了《考工记》所载的理想都城规划范式;它的建筑与景观,集中表达了中国传统都城规划对于秩序的强调;它多元化的空间组织,为国家礼仪文化与传统城市管理方式提供了有力的物质见证。

“北京中轴线是中国古代城市规划的经典手法,代表了东方建筑艺术的最高境界,同时也是古代中国儒家礼仪制度的城市载体。”中国古迹遗址保护协会副理事长、山东大学教授姜波说。

蓝天下,一串鸽哨声传来。出什刹海地铁站东南口,不远处,就是横跨玉河水道之上的万宁桥。

历经700余年,如今的万宁桥依然承担着交通功能,这座古老的桥为元大都、明清与当代北京城中轴线的叠压关系提供了重要的物质实证。

十二年申遗保护之路

天安门广场南端,正阳门静静矗立。沿箭楼正中一路向南,便是永定门。箭楼南侧,前门大街北端,正阳桥遗址。这是正阳门前护城河上架设的一处桥梁遗址,正阳桥是内城九门外桥梁中规制最高、规模最大的。

2021年,经国家文物局批准,为明确正阳桥遗址保存状况、形制结构等,第一期考古发掘展开。“我们做了大量的前期准备工作,最终锁定了25平方米的探方,发掘出土了镇水兽。”北京市考古研究院副研究馆员张利芳说。

“在第一期考古发掘的基础上,二期又发掘出位于镇水兽下的雁翅泊岸和东南区域桥体。接下来,我们将对正阳桥进行深入的价值研究阐释。”张利芳说。

这是北京中轴线保护的一个缩影。北京中轴线申遗历经12年,在国家文物局统一安排指导下,实施了腾退整治、修缮利用、考古发掘、环境保护等措施,推动着古都的整体保护。

申遗启动阶段、全面加速阶段、攻坚冲刺阶段……经国务院批准,国家文物局于2023年1月30日向联合国教科文组织世界遗产中心正式提交申报文本;2023年8月至2024年2月,顺利完成现场技术评估,编制提交两次补充材料和专业答辩;2024年5月30日,国际古迹遗址理事会形成评估报告,作出将北京中轴线直接列入《世界遗产名录》的最高评估结论,为申遗成功奠定了坚实的专业基础。

12年的申遗保护之路,将气势恢宏、舒展壮美的北京中轴线呈现在世人面前。东西对称分布的天坛和先农坛,凸显着中国传统都城规划对礼仪的尊重和强调。站在先农坛昔日的皇家耤田前,游客张腾很兴奋,“这里就是历史上的‘一亩三分地’。”2018年,“一亩三分地”腾退整治工作启动,并于2019年恢复历史风貌。

“除了耤田以外,这两年腾退修缮出的神仓、庆成宫两座古建筑群,使先农坛区古建筑群得到真实、完整的展现,也让先农坛的文化价值传承有了持续性。未来3至5年,先农坛的开放面积将由现在的7公顷扩大到20公顷。”北京古代建筑博物馆馆长薛俭说。

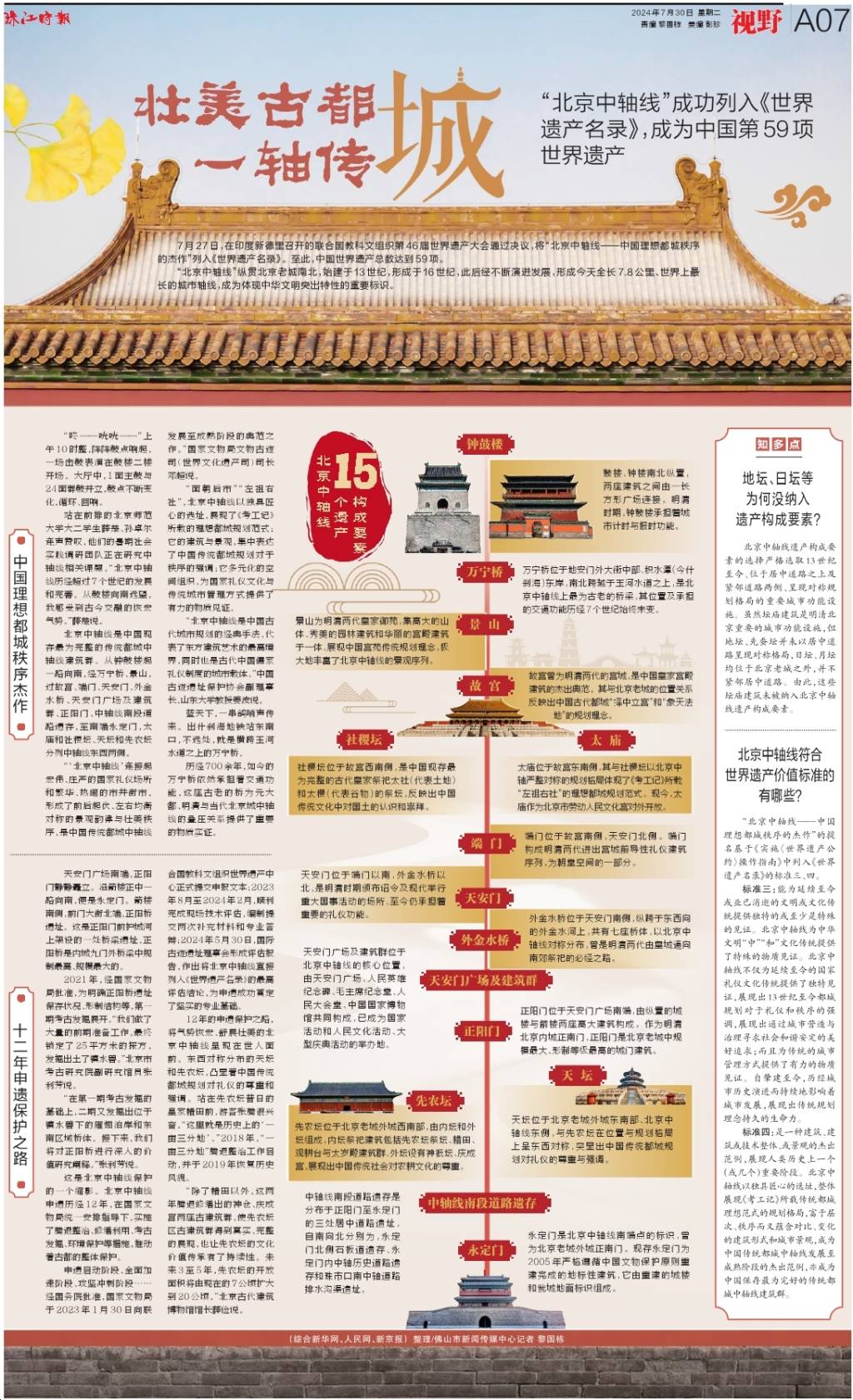

北京中轴线15个遗产构成要素

钟鼓楼

鼓楼、钟楼南北纵置,两座建筑之间由一长方形广场连接。明清时期,钟鼓楼承担着城市计时与报时功能。

万宁桥

万宁桥位于地安门外大街中部、积水潭(今什刹海)东岸,南北跨越于玉河水道之上,是北京中轴线上最为古老的桥梁,其位置及承担的交通功能历经7个世纪始终未变。

景山

景山为明清两代皇家御苑,集高大的山体、秀美的园林建筑和华丽的宫殿建筑于一体,展现中国宫苑传统规划理念,极大地丰富了北京中轴线的景观序列。

故宫

故宫曾为明清两代的宫城,是中国皇家宫殿建筑的杰出典范。其与北京老城的位置关系反映出中国古代都城“择中立宫”和“象天法地”的规划理念。

社稷坛

社稷坛位于故宫西南侧,是中国现存最为完整的古代皇家祭祀太社(代表土地)和太稷(代表谷物)的祭坛,反映出中国传统文化中对国土的认识和崇拜。

太庙

太庙位于故宫东南侧,其与社稷坛以北京中轴严整对称的规划格局体现了《考工记》所载“左祖右社”的理想都城规划范式。现今,太庙作为北京市劳动人民文化宫对外开放。

端门

端门位于故宫南侧,天安门北侧。端门构成明清两代进出宫城前导性礼仪建筑序列,为朝堂空间的一部分。

天安门

天安门位于端门以南,外金水桥以北,是明清时期颁布诏令及现代举行重大国事活动的场所,至今仍承担着重要的礼仪功能。

外金水桥

外金水桥位于天安门南侧,纵跨于东西向的外金水河上,共有七座桥体,以北京中轴线对称分布,曾是明清两代由皇城通向南郊祭祀的必经之路。

天安门广场及建筑群

天安门广场及建筑群位于北京中轴线的核心位置,由天安门广场、人民英雄纪念碑、毛主席纪念堂、人民大会堂、中国国家博物馆共同构成,已成为国家活动和人民文化活动、大型庆典活动的举办地。

正阳门

正阳门位于天安门广场南端,由纵置的城楼与箭楼两座高大建筑构成。作为明清北京内城正南门,正阳门是北京老城中规模最大、形制等级最高的城门建筑。

天坛

天坛位于北京老城外城东南部、北京中轴线东侧,与先农坛在位置与规划格局上呈东西对称,突显出中国传统都城规划对礼仪的尊重与强调。

先农坛

先农坛位于北京老城外城西南部,由内坛和外坛组成,内坛祭祀建筑包括先农坛祭坛、耤田、观耕台与太岁殿建筑群,外坛设有神祇坛、庆成宫,展现出中国传统社会对农耕文化的尊重。

中轴线南段道路遗存

中轴线南段道路遗存是分布于正阳门至永定门的三处居中道路遗址,自南向北分别为,永定门北侧石板道遗存、永定门内中轴历史道路遗存和珠市口南中轴道路排水沟渠遗址。

永定门

永定门是北京中轴线南端点的标识,曾为北京老城外城正南门。现存永定门为2005年严格遵循中国文物保护原则重建完成的地标性建筑,它由重建的城楼和瓮城地面标识组成。

知多点

地坛、日坛等为何没纳入遗产构成要素?

北京中轴线遗产构成要素的选择严格选取13世纪至今、位于居中道路之上及紧邻道路两侧、呈现对称规划格局的重要城市功能设施。虽然坛庙建筑是明清北京重要的城市功能设施,但地坛、先蚕坛并未以居中道路呈现对称格局,日坛、月坛均位于北京老城之外,并不紧邻居中道路。由此,这些坛庙建筑未被纳入北京中轴线遗产构成要素。

北京中轴线符合世界遗产价值标准的有哪些?

“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”的提名基于《实施〈世界遗产公约〉操作指南》中列入《世界遗产名录》的标准三、四。

标准三:能为延续至今或业已消逝的文明或文化传统提供独特的或至少是特殊的见证。北京中轴线为中华文明“中”“和”文化传统提供了特殊的物质见证。北京中轴线不仅为延续至今的国家礼仪文化传统提供了独特见证,展现出13世纪至今都城规划对于礼仪和秩序的强调,展现出通过城市营造与治理寻求社会和谐安定的美好追求;而且为传统的城市管理方式提供了有力的物质见证。自肇建至今,历经城市历史演进而持续地影响着城市发展,展现出传统规划理念持久的生命力。

标准四:是一种建筑、建筑或技术整体、或景观的杰出范例,展现人类历史上一个(或几个)重要阶段。北京中轴线以独具匠心的选址,整体展现《考工记》所载传统都城理想范式的规划格局,富于层次、秩序而又蕴含对比、变化的建筑形式和城市景观,成为中国传统都城中轴线发展至成熟阶段的杰出范例,亦成为中国保存最为完好的传统都城中轴线建筑群。

(综合新华网、人民网、新京报)整理/佛山市新闻传媒中心记者黎国栋