丹青溢彩绘乡村之美

南海著名画家江显蛟致力创作农村题材作品,多幅画作入选国内外美展

■江显蛟在创作中。

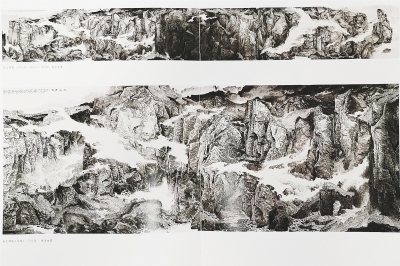

■长卷山水画《水之颂歌》局部。

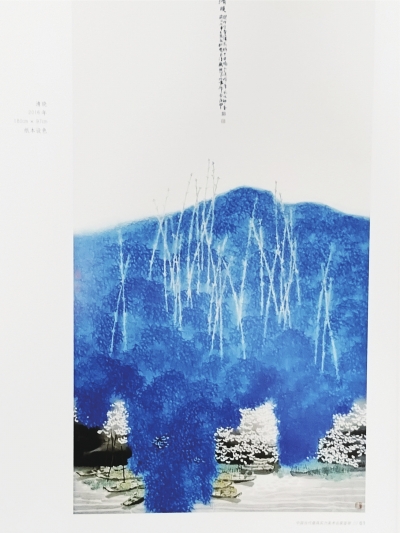

■作品《清晓》。

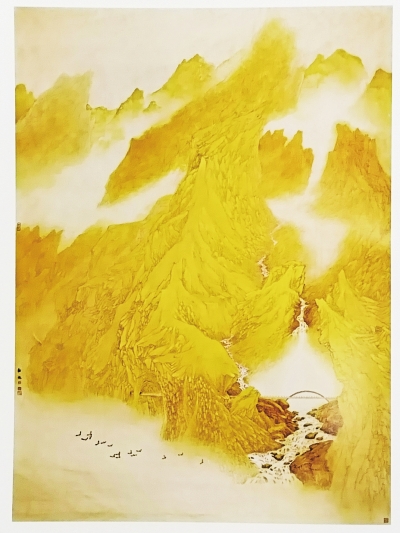

■作品《圣域祥光》。

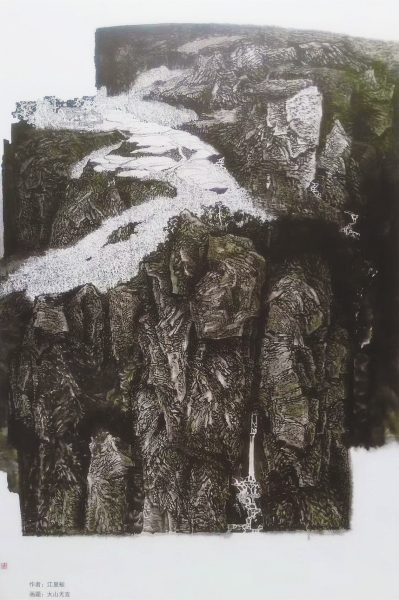

■作品《大山无言》。

画家简介

江显蛟,1949年生于广东南海叠滘,1978在平洲公社文化站工作,1998年至2007年任中共叠南党总支部书记。中国美术家协会会员、中国工笔画学会会员、广东省美术家协会会员、广东省连环画会会员、南海画院画家。2012年~2013年,就读于文化部(北京)现代工笔画院研修班。其作品曾多次入选全省、全国美术大展并获奖。2017年在瑞士“中国屋”举办《度象传真》个人画展,其12件作品被中国美协组委会收藏,其他多件作品被各地博物馆及国内外友人收藏。

入全国展作品

2013年,中国画《岁月无声·家园》入选“相聚宜兴”全国工笔画作品展;2014年,中国画《圣域祥光》获“泰山之尊”全国山水画(中国画)、水彩画作品展优秀奖,《走过春秋》入选“精致立场”全国第二届现代工笔画作品展;2015年,中国画《春潮带雨之二》获“纪念潘潔兹诞辰100周年”全国中国画作品展优秀奖,《高路遥遥》入选2015年全国中国画作品展;2016年,中国画《再见了,夕阳》入选庆祝中国共产党成立95周年全国美术作品展(入会资格作品)。

“只要有梦想,坚持就能成真!”73岁的南海画家江显蛟一聊到画画,眼睛顿时亮了起来,说起画更是滔滔不绝。

江显蛟出生于南海区桂城街道叠南村,从小热爱绘画,现是中国美协会员。与其他画家不同,江显蛟擅长人物、山水、花鸟等各类国画题材。他还是广东省连环画会的会员,20世纪70年代曾创作过《武林奇缘》《美国影星受骗记》等连环画作品。2017年还在瑞士“中国屋”举办了《度象传真》个人画展。

江显蛟一直称自己为“南海农民画家”。从小务农的他,熟悉耕牛习性,会驾驶拖拉机耕田,对家乡叠南江头村的一草一木都很熟悉,近期还准备创作一批农村题材的国画作品。

展露天赋

年纪最小的优等生

江显蛟在两三岁时,父亲就开始引导他画画。至今他还记得,自己小时候就喜欢拿着瓦片在生产队的晒布场画画,每次看完公仔书,就凭记忆画公仔书上的孙悟空、猪八戒、诸葛亮、关羽这些神话和英雄人物,往往一画就忘记了吃饭时间,经常是父亲过来找他才回家。

发现儿子这么喜欢画画,父亲就将村中河涌里的黄泥打捞起来搓成泥条,放在屋顶上晒干制成粉笔,给小显蛟在自家客厅的阶砖上画,画完就吩咐母亲擦干净,第二天又是如此。平时父亲还会给儿子搜集烟纸,每次搜集到三五十张就订成一本小画本,让小显蛟用铅笔在上面画。

“我也不清楚父亲为何这么重视培养我画画。”江显蛟回忆说,父亲除了想办法解决绘画材料问题,还很注意培养儿子凭记忆绘画的功力,“他经常带我去看大戏(粤剧),看完回来就让我画戏中的故事情节和人物,要完全凭自己的记忆画下来。”在父亲的引导下,江显蛟从小就训练出出色的绘画功底,7岁时就接触到了西方美术名家的作品。记者了解到,江显蛟的父亲解放前曾去香港打工,1947年回到祖国大陆,也许是因为香港谋生的经历,让这位思想超前的父亲有了培养儿子兴趣的意识和习惯。

上小学后,江显蛟开始练习书法。初中他在南海一中上学,也顺利加入了学校美术老师周锡康的美术组。“当时美术兴趣组的学生,数我年纪最小,但我每次交的作业,周老师评分都很高。”江显蛟回忆说,当时老师还把他的作业留下,寄给广州美术学院附中的老师,推荐江显蛟继续进行美术深造。但后来由于种种原因,江显蛟失去了这个深造的机会。

小时候绘画材料奇缺,画笔、画纸、颜料这些绘画材料,都是当时学画人最渴望的东西。“小时候我曾做过一个梦,梦见自己捡到了一支钢笔,没想到我六哥的女朋友,后来就送了一支我梦中一模一样的钢笔。”江显蛟告诉记者,“这真的是只要有梦,就能成真!”

构建“澄明玄远”独特意境中西兼容

清代沈宗骞在《芥舟学画编》中说:“古人之奇,有笔奇、有趣奇、有格奇,皆其本人之性情胸臆,而非学可致也!”

在著名出版人、美术评论家、北京工艺美术出版社主编贾德江的眼中,“江显蛟的画有三奇——景奇、笔奇、格奇,这源自他自身的天赋和努力。”他认为,江显蛟很重视中国传统文人画的笔墨精神,以及对中国画的画史、画理、画论研究,“他擅长中西结合,会利用西方绘画的光影、构成、色彩等技法,结合中国画的笔墨情趣,在自己画作中创造出一种非传统又非西方的独特意境。”贾德江如是评价。

《中国美术》主编、美术评论家、首都师范大学教授徐恩存认为,江显蛟已经感悟到了“大美”的奥义,领会到了造化之妙与山川之美,创造了中国山水画“澄明玄远”的全新意境。

细观江显蛟的作品,每个阶段都有不同的面貌。他既能用极淡的水墨创作出细腻淡雅的山水,也能用大写意皴擦出酣畅淋漓的自然,他还尝试用黄、蓝两种单色主色调进行创作,其笔法之老道,水墨之精妙,让观者叹为观止。如2013年入选全国工笔画作品展的《岁月无声·家园》,江显蛟用工笔手法细细勾勒出一棵大树,枝干无叶,全部用黄绿色渲染出明暗细节,大树左上角是一个鸟窝,窝内有三只嗷嗷待哺的小鸟正张大嘴等妈妈喂食,但是鸟妈妈并不在画面中。当年另一幅入选全国中国画、油画作品展的《岁月无声·月光》,采用了同样的方法绘制出一个无叶大树的图像。而2014年获全国山水画(中国画、水彩画)作品展优秀奖的《圣域祥光》,江显蛟则全部用黄色颜料渲染,营造出西藏这个金碧辉煌的圣域。

虽然工笔画功力深厚,但江显蛟坦言,自己更喜欢画写意的大画。2013年,他与梁国荣、曹毅强还一起合作创作了22米的长卷《清代南海风景图》;2016年,三人再次合作创作了2米长、共8幅的《佛山祖庙民俗风情组画》;2021年,江显蛟又总结之前太行山采风的素材,花费3个月创作出18.75米长的《水之颂歌》,震撼四座。

江显蛟认为,传统是中国画的根基,不尊重传统就像无根之水、无本之木,是画不好中国画的。“当然也不能死守传统、泥古不化,否则中国画的精神也无法继续传承发展。画好中国画就是要守正创新,用传统的DNA加上时代精神,不断创作出雅俗共赏的佳作,是否‘脱俗’也是判断作品水平高低的标准。”江显蛟还认为,“很多人把主题创作认定为搞政治,其实这个观点是不对的。政治也是艺术创作的一种题材,且与任何艺术形式都息息相关,不能把二者对立起来。”

曾经一段时间,江显蛟非常喜欢李可染弟子贾又福的山水画。最让江显蛟钦佩的是贾又福对太行山的创作。在认真学习之后,江显蛟很快就掌握了贾又福的用墨技法特点,并找到了自己的风格。

农民画家继续创作农村题材作品

“我其实就是位农民画家!”在江显蛟的认知里,中国农民是“淳朴敦厚”的代名词。早在1974年,25岁的江显蛟创作了一幅《不误农时》,表现的是抢修拖拉机的场景,还入选了当年广东省美展。1993年,江显蛟又创作了一幅农村题材作品《雨》并入选了当年日本亚细亚美术作品邀请展;1998年,江显蛟又连续创作了四幅农村题材的作品——《村口》《夕阳之歌》《红土香·稻谷香》《新雨》,入选了当年中国美术馆的展览,这四幅作品还被《中国文化报》刊登发表。

2013年开始,江显蛟的山水画便频频在全国各类美展中入选获奖——2013年有《岁月无声·家园》《岁月无声·月光》两件作品;2014年有《圣域祥光》《走过春秋》《春潮带雨》三件作品;2015年更是有《岁月无声·瑞雪》《南天春雨》《梦中的草原》《春声带入童年梦》《高路遥遥》《春潮带雨之二》六件作品,这一年也成了“江显蛟之年”。

“10年间我先后15次入选全国各类美展。”江显蛟说,早在1988年,他便加入了广东省美协,是南海画家中较早加入省美协的会员之一。1989年,江显蛟还入选了《中国现代美术家人名大辞典》。

江显蛟告诉记者,近期他准备创作一批农村题材作品。“我熟悉农村的一草一木,农村也是我的根脉,围绕农村题材我想继续创作更多更精彩的作品。”

“他从来不抽烟、喝酒、打牌,唯一的爱好就是画画。”女儿江静雯说,父亲儿时的梦想就是要当一名画家,但他为人低调,每次他获奖后只会淡淡地说一声“我获奖了”,然后悄无声息地走进工作室继续画画。

文/珠江时报记者王方亚图/珠江时报记者穆纪武