和顺大桥,再见!

见证里水42年变迁的大桥“退役”,9月4日完成爆破拆除

■和顺大桥傍晚美景。周家声摄

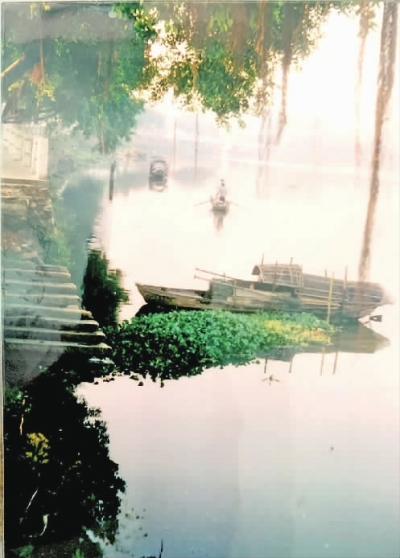

■昔日河堤码头。 邹德荣摄

■80年代和顺大桥旧照。(资料图)

■和顺大桥伫在熠熠生辉的金溪河上。周家声摄

■和顺大桥与美景大桥“新老交汇”美景。周家声摄

和顺大桥大事记

1976年3月

和顺公社拟定和顺大桥建设方案。

1978年10月

由和顺公社主建的横跨西南涌的和顺大桥建成通车。

1999年11月

和顺大桥内弯改造工程竣工,内弯占地2000多平方米,改造后大大改善了和顺的交通和绿化环境。

2000年1月

和顺大桥维修翻新工程竣工,投资59.6万元。

2003年10月

和顺大桥维修、加固工程动工。

2019年4月20日

交警部门对桥面双向道路实施交通管制,禁止一切车辆和行人通行。

2020年9月4日17时15分

和顺大桥完成爆破拆除。

“和顺大桥真的拆了!”“当年我还为它搬过砖呢!”9月4日下午,里水镇和顺大桥爆破拆除了,在大桥附近的商铺里,店老板与顾客议论了起来,看着门外围闭的和顺大桥旧址,他们的思绪似乎飘回到了那个道不尽说不完的岁月里。

42年前,一桥飞架连起了和顺镇的金溪、和顺两地,以当时罕见的水泥桥替代渡船,改变了人们的出行方式。42年来,这座大桥推动着里水和顺不断发展,见证了两岸的变迁,更是见证了里水人奔向小康。

沿着金溪河道走,阵阵清风吹来,平静的河面在阳光下显得熠熠生辉。顺着枝柳摇曳的方向看去,横跨两岸的和顺大桥已经不见了,但是大桥见证的那段岁月,街坊们很乐于分享。

实现﹃看大戏﹄﹃赶集市﹄愿望

在上世纪七十年代,蜿蜒的金溪河流经和顺镇,河两岸的金溪、和顺两地合并称为和顺公社,公社共有14条村(大队),南北各有7村。

当时,金溪河以北有一个金溪市场,是交易买卖的“黄金地段”,逢“3、6、9”的“墟日”(赶集日),总是人声鼎沸、热闹非凡。而金溪河以南的和顺,是当时和顺镇的行政中心,和顺公社行政楼、小礼堂、戏院等场所均设在此,一河之隔,让金溪、和顺两地居民的生活“分了家”。

金溪人想“看大戏”,和顺人想“逛集市”,都只能赶早来到金溪河边,排队候船往返。当时人们只能依靠金溪、象台、逢涌、梁洲、南洲5个渡口往来,船只每次只能搭乘10余人。一河两岸,人们出行十分不便,金溪河让两岸居民“又爱又恨”,它既是两岸发展离不开的“母亲河”,也是一道难以跨越的“鸿沟”。

到了上世纪七十年代后期,金溪、和顺“隔岸相望”的生活出现了转机。经过多次民意收集后,在和顺公社干部推动和村民积极支持下,1976年和顺大桥兴建。和顺大桥为钢筋混凝土双曲拱桥,有4孔、孔跨45米,主桥长220米,桥宽9.4米,由省公路设计院设计,和顺公社组织施工,投资350万元。

大桥兴建期间,干部群众凝成一心,共同出策出力:干部时刻跟进建桥计划,委托省公路设计院设计、向县请派工程师、对接物料局拿到建筑材料……村民则各自组建民工队,每天争分夺秒带饭修桥、扎铁搭棚担抬泥石、为桥墩“徒手”挖坑……终于,在1978年国庆日,和顺大桥建成通车,从此开启了金溪、和顺两地居民的新生活。

“现场真的很热闹,两岸里一圈外一圈围满了人,很多镇外人也纷纷赶来见证这一时刻。”“老金溪”陈志满回忆,围在岸边的村民们,欢呼、拥抱、鼓掌……气氛之喜庆是从未见过。通桥现场更是准备了多样的“贺礼”:河上驶来一艘艘叠着三层“罗汉”的狮队,他们从渡口相迎驶出,为大桥会狮采青;一部部排列整齐、绑着红结的车在大桥上试行;一支支舞蹈歌曲在两岸响奏不停……全镇同乐的盛况,一直延续至夜晚。

和顺大桥建成后,改善了和顺南围与北围交通,并接通冲表至花县四角围公路,从而使粤西沿途各地往韶关车辆无需绕道广州,可缩短50公里路程。“真没有想到,一眨眼,大桥便陪伴了我们40余年。”陈志满说。

商铺纷纷迁移﹃落户﹄桥底

说起和顺大桥,居住金溪、和顺两地的每位居民都能与你论上三分。

“没有大桥的时候,住在和顺的我们,实在太不方便了!”在和顺居住多年的何其锐、陈成坤说,当时生活离不开柴火,到对岸金溪拿木柴成为了他们每天的“长征路”。

为了节省时间,他们每天带着提前备好的午饭,赶在别人起床前就赶到渡口排队乘船。当大家徒步走到金溪文头岭时,已是正午,午饭也只能边走边吃。

“以前没有大桥,交通不便利,住在和顺的居民,生小病能乘船到金溪医院就诊,但不幸得了大病时,要到县医院,十分麻烦。”陈志满说,不论刮风下雨,要到当时的县医院看病,就需要渡河过金溪,再出发到医院。

他回忆,曾经有一位和顺村民胃出血,金溪、和顺没有相应的医疗技术,需要到县医院就诊。为了能把他送治,家人朋友只能用床板把他抬到渡口,下船后再从金溪坐牛车到旧时的南海医院就诊。“和顺大桥,更像是一条健康航线,就算步行,也大大缩短了到医院的就诊时间。”陈志满说。

作为60后的他们,见证了大桥由无变有,也深感大桥建成带来的便利:和顺人购置生活用品变得更方便,金溪过来办事看戏的人逐渐变多,金和两岸的居民也因桥而走得更近,“有了大桥,人们终于不用再‘望河生叹’了。”

大桥不仅是两地的交通枢纽,也一度成为了金溪、和顺的“经贸中心”。“老金溪”梁镜波说,当时的大桥是和顺镇的象征,也是镇内人民一直引以为豪的地标性建筑。为了方便两地居民的买卖,金溪、和顺两地的商铺纷纷从金溪市场里“走出”,逐渐搬到大桥底下。

桥下是一块块空田荒地,当时两岸学生纷纷组织队伍,扛着锄头来到桥底开荒。不久之后,和顺公社办事处也“渡河乔迁”,在大桥旁侧“下榻”,变成后来的和顺镇政府,现在用作和顺行政服务中心。

大桥自投用以来,带来的变化从未停止,不断推动两岸发展。在金溪河旁,曾经寥寥无人的空地荒田,变为老少同乐的和顺文体公园;两岸崛起的居民楼烟火气越来越浓,一条条街道增添了花香绿荫

……

陪伴42年终要说再见

“和顺大桥在我心中一直是金溪和和顺的地标。”里水汤村居民周家声说,和顺大桥在两岸人民心中,不只是一座拱桥,更是金溪、和顺人文化生活的“载体”。端午龙舟赛、旧时每年的烟花晚会……每逢有联谊活动,总少不了大桥的“参与”。

“服役”至今已有42年的和顺大桥,由于旧式的低桥拱设计,已不再适应时代的发展及现时船只的通行。和顺大桥这名功勋显著的“老将”,一直以来的去留问题牵动着两岸人的心。

9月4日下午,完成对和顺大桥的爆破拆除。周家声认为,和顺大桥的确存在一定的安全隐患,拆除既是保障附近居民的安全,也是时代发展所趋,希望大桥的“退隐”只是暂时的,“和顺大桥,是金溪、和顺两岸人的象征所在,代表的是两岸人的情谊,希望能重建。”

从小在里水鲁岗村长大的谢楚坤,年少时经常在码头坐渡轮到广州。听说和顺大桥要爆破拆除,第一时间跑到金溪旧码头,站在岸边尝试再次眺望和顺大桥。但是他站在金溪码头已望不到和顺大桥了。

谢楚坤说,和顺大桥的交通功能已被旁边的美景大桥取代,铅华落尽的和顺大桥早已没有往日的喧嚣。一座桥就是一段历史,不同的人有不同的记忆。和顺大桥是和顺人心中一道永不消逝的风景线,因为长留心底的往事很难如烟散去。期待在不久的将来,和顺大桥能以全新的面貌与我们再次见面,续写金溪、和顺两岸人的精彩故事。

文/珠江时报记者欧林菊陈志健见习记者刘伟鹏