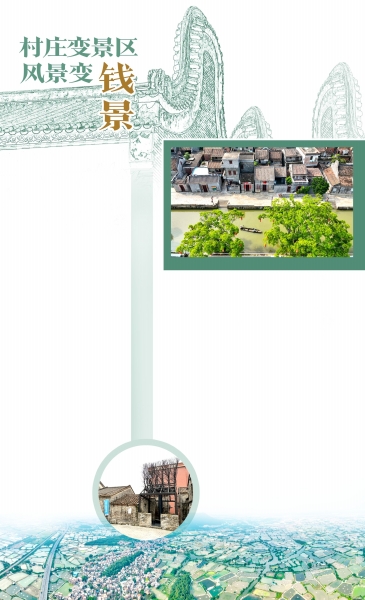

村庄变景区风景变钱景

西樵儒溪村打造以生态农业为基、村落民宅为形、农耕文化为魂、美学元素为韵的农文旅融合村居

■西樵儒溪村环境优美,俨然一个自然生态景区。

佛山市新闻传媒中心记者/章佳琳摄

■南海大地艺术节将儒溪村设为八大艺术分区之一,艺术家的作品为儒溪村注入别样生趣。佛山市新闻传媒中心记者/陈肖玲摄

■儒溪村坐落于桑园围中,拥有丰富桑基鱼塘资源。佛山市新闻传媒中心记者/张宝翔摄

夏日、星空、稻田……7月初,西樵儒溪村在蝶美公园开了一场浪漫的稻田音乐会,线上线下吸引了1万多人观看。“这不仅是一场音乐会,更是一次市民游客共享农耕烟火、风吹稻浪、诗意栖居的田园之旅。”全国人大代表、儒溪村党委书记陈旺弟说。

回归自然,来场乡村体验式旅游,享受乡村的“慢生活”,正成为游客休闲度假的新需求。坐落于桑园围中的儒溪村正以桑基鱼塘这一农业文化遗产为抓手,增强美学元素的注入,打造以生态农业为基、村落民宅为形、农耕文化为魂、美学元素为韵的农文旅融合村居,使村庄变景区、田园变公园、风景变“钱景”,让村民过上了“生态美、产业兴、百姓富”的幸福生活。

根植桑基鱼塘

“接二连三”延长产业链

傍晚,西樵山南侧千亩桑基鱼塘碧绿青翠,微风轻拂,令人心旷神怡,眼前这片处于桑园围中心水脉沿线的世外桃源就是儒溪村。2020年,佛山桑园围入选第七批世界灌溉工程遗产名录,佛山基塘农业系统入选第五批中国重要农业文化遗产名单,儒溪村正是处于这片区域之内,堪称“桑园围水脉之村”。

儒溪人依水而生,以渔谋生,当地种桑养蚕、池塘养鱼的生态模式已有数百年历史。陈旺弟深知桑基鱼塘的历史价值和现实意义,在她看来,振兴桑基鱼塘不仅在于保护这一农业文化遗产,让文化遗产重新活起来,更是一条既符合生产效益需求,又不破坏生态环境的发展之路,农文旅融合就是一条重要路径。

农文旅融合发展的落脚点,首先体现在农业产业的含金量提升上。2001年起,儒溪村在桑基鱼塘的基础上打造高标准规模化的黄骨鱼养殖基地,一边抓科学养殖,一边大力推进河涌整治,使得黄骨鱼产业产生了良好的经济效益。2019年,儒溪村黄骨鱼年产值超3亿元,为养殖户带来8000万元以上收入。儒溪村成为广东省养殖黄骨鱼的品牌村,在保有桑基鱼塘文化价值的同时,充分发挥其经济价值。

在打造特色农产品的基础上,儒溪村全力以赴做好桑基鱼塘发展“后半篇文章”,积极推动旅游与农业文化遗产价值、乡村自然资源的深度融合和产业嫁接,“接二连三”延长其文化旅游产业链。

目前,儒溪村开发了5.33公顷(80亩)水果采摘园等农事体验的多元融合农旅新业态,打造以农耕文化为主题的蝶美公园,在现有的旅游及产业资源基础上增强文化内涵的注入,保持吸引力和热度,让乡村旅游人气旺起来。

儒溪与桑基鱼塘的默契配合,在新的阶段也有了新的“注脚”。

2022年,在推进南海“三带三区”文化发展新格局下,西樵提出“以西樵山为核,以桑园围水系为脉”,营造“最岭南”的水乡生活。其中,“樵湖十八曲”水上观光游船线路串联起渔耕粤韵、儒溪、听音湖、太平墟等艺术分区。以此为契机,儒溪村规划以上儒巷道为中心区域,打造游船码头链接西樵山南片水道游览,形成网红打卡点,吸引游客,升级文旅产业资源。

“农业文化遗产+农文旅”绘就乡村振兴新画卷,儒溪村通过不断打好绿色牌、生态牌、文化牌,推动儒溪旅游从观光型向体验型、沉浸型转变。

“20年前,还听到村民说很羡慕工业发展好的村居,现在越来越多的年轻人放弃外出打工,回村开拓田园事业。”陈旺弟期待,依靠良好的农业资源、优美的田园风光,再加上精心的策划包装,儒溪村农文旅能生发出意想不到的强大力量,成为儒溪经济的新增长点。

美学赋能发展

村庄既有颜值又有内涵

青山绿水间,农家日子甜。每逢周末或节假日,不少游客游儒溪、看艺术展,寻找儿时记忆,感悟乡愁味道,享受慢生活。“换作几年前,我真想不到游客会这么喜欢儒溪,人人都夸村里美!”村民梁旺玉管理着家里4口鱼塘,但一有空闲,她便穿上红马甲,为游客指引游览路线。

乡村振兴,文化振兴是根本。艺术是文化的重要内涵与独特组成部分,以美学赋能乡村是乡村文化振兴的关键。在经历了农业价值、生态价值、文化价值的提升之后,美学价值也开始渗入儒溪村,三者相互促进、融合发展,引领农文旅持续升级。

以“美”为媒,赋能美丽乡村建设。2019年初,儒溪村成立了乡村振兴工作小组,全村干部、党员志愿者、妇女干部带头,大力发动村民参与“三清三拆三整治”行动。距离河道不远处的水口公园,是儒溪村变化最大的地方之一。这里曾是一片烂泥地,散落着几间无人居住的危房,杂草丛生、蚊虫繁衍。经过整治后,这片荒地成了村心公园,还有序地规划了数十个停车位。

儒溪村还广泛宣传“美丽庭院”行动,在此过程中,结合村民喜好

种植绿植的特点,开展“美丽庭院”比赛,妇女干部带头,着手打扮自家院子。“美丽庭院”逐渐延伸到“美丽巷道”,村民以片为单位清理杂物、改造空间、展示成果,让原本杂乱的空间,成为新的茶余饭后休闲之地。儒溪村因此获评2023年广东省“美丽庭院”示范村。

艺术注入灵魂

古村迎来别样新生

逐美而兴,艺术是推动乡村振兴发展更深沉、更持久的力量。2022年,南海大地艺术节将儒溪村设为八大艺术分区之一,在村内设置了6个艺术点位。艺术家在地创作,改善利用了老旧建筑空间,带动村民积极参与艺术创作,发现家乡之美。

艺术融入乡村,赋予了这一方山水更动人的灵魂。历经风霜洗礼的青砖老墙之内,一座彩色的艺术盲盒魔法屋“生长”出来;几乎要倒塌的灶台,上面摆满了村民几十年前用过的瓷碗,经过时间的洗涤,旧物泛出岁月之美……艺术家米诺说,无论是儒溪村里随处可见的墙画、村民家精致的木雕,还是仍在使用的祠堂,都让她感受到厚重的文化气息。

抢抓这一艺术“热点”,儒溪村美化核心区域村落建筑立面风貌,凸显岭南传统村落空间形态。盘活乡村资源,对村里的老旧建筑进行外部清理和内部装修。曾经的旧民房被改造成咖啡馆,早已荒废的赵家炮楼变身“樵韵”私房菜馆,原本破败的厂房摇身一变成为乡村民宿。仅在上儒自然村,已有30间旧屋经修缮后投入使用。儒溪村的公共环境越来越艺术化,美学的足迹走出艺术项目,走进村里的各个角落。

如今,儒溪村成为了南海区美术协会的写生基地,独特的自然生态和人文景观,吸引了越来越多的户外爱好者、写生艺术家到此游玩。儒溪村还在筹划研学游进儒溪、摄影师长期进驻等项目,以美学价值的引导提升,使儒溪村在良性循环中不断推动乡村高质量发展、创造高品质生活。

繁荣的乡村文化凝聚起乡村振兴的新动力,儒溪村各种文体活动成为引领、支撑村民行动和实践的“精气神”。2007年,儒溪村首度组织篮球队参加南海百村篮球赛。在此后的10多年里,儒溪篮球队勇夺四次西樵冠军、一次南海亚军和一次南海季军,成功打造了儒溪篮球品牌。连续举办了13年的暑期男子篮球赛,更是成为市民游客喜闻乐见的体育盛事。经过多年的营造,儒溪村已打造了“两个大赛、三个阵地、四支队伍、五台晚会”的乡村文体活动体系,让村民生活越发丰富,邻里乡情更浓厚。

统筹/佛山市新闻传媒中心记者程虹杨慧文/佛山市新闻传媒中心记者梁慧恩通讯员南农宣