约起来!与南海非遗来一场亲密接触

■金箔锻造文创饰品。 珠江时报记者/洪晓诗摄

■小朋友体验西樵大饼制作过程。

■市民在体验罗行竹编。

■九江双蒸博物馆展出酿酒工艺。珠江时报记者/戚伟雄摄

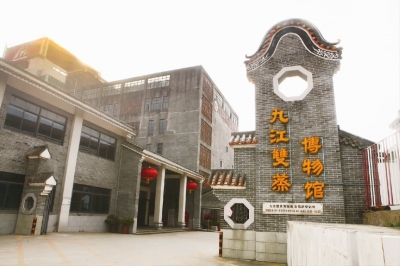

九江双蒸博物馆。珠江时报记者/戚伟雄摄

今天是“文化和自然遗产日”,大家对我们身边的非遗文化了解有多少?想不想与南海的非遗文化进行互动式的体验?

记者了解到,南海共有66个非遗项目,记者特意精选五个互动性、可看性、体验性均很强的项目,向市民集中推介。

心动不如赶快行动。市民可以按图索骥,寻找自己感兴趣的项目,前往参观、体验,选购文创品带回家。

A

用“黄金”制作文创产品

一两黄金可以做什么?在金箔锻造技艺传承人的手中,一两黄金能够打制6000张薄如蝉翼的金箔。金箔锻造技艺在岭南发展已有近千年历史,曾广泛用于佛像、木雕、牌匾的贴金装饰中。金箔锻造技艺于2012年被列入广东省非物质文化遗产名录,而金箔锻造技艺传承人吴炜全目前所经营的罗村联合金箔厂,便是佛山金箔行业具有代表性的传承基地。

走进联合金箔厂,昔日用来生产金箔的老宅,已“变身”为可供市民直观体验的文旅项目——金箔锻造展示馆。展示馆分成金箔展销厅、打箔房、切箔房、熔金房等区域,内部结构清晰,再加上随处可见的镶有金箔的精美摆件、清晰写明工艺流程的展板,既散发着文艺的气息又不失古老的味道。

在展示馆内,游客不仅可以了解金箔锻造技艺的历史知识以及每一道工序,还可以体验“打页”“贴金”等锻造技艺。吴炜全此前专门设置了一个DIY课堂,教大家用金箔贴些小饰物,体验金箔锻造的魅力,吸引不少学生、家长、企业等组团参观、体验。据悉,未来还会逐步推出系列课程,让更多人了解金箔锻造这项非遗技艺。

想要把精美的金箔锻造饰品带回家,这里也有不少选择。吴炜全以创新理念打造品牌推出了“吴氏金箔”的文创产品,有金箔装饰的木梳、金箔许愿瓶、金箔书签、金箔挂坠、金箔生肖吉祥物,还有和其他类型非遗艺人合作的产品,比如金箔狮头、金箔剪纸、金箔木雕笔筒等,既精美也别具观赏性。

联合金箔厂地址:南海区狮山镇联和社区总排村

B

体验DIY酿酒

在百花争艳的中国酒文化中,岭南酒文化可谓别具一格。九江双蒸酒的酿造技艺已有近200年历史,具有豉香型白酒酿造技艺的典型特征,其产品需要两次发酵、重蒸而得,故称“双蒸”。2009年九江双蒸酒酿造技艺入选广东省非物质文化遗产名录。

九江双蒸酒酿造技艺有什么特别?来九江双蒸博物馆便可窥探一二。

博物馆分为古代馆、现代馆和酒厂历史馆三部分,馆内酒铺、戏台、米坊、酒坊、码头等酒文化历史场景展示形象逼真,形式丰富,既有传统的图文雕塑,又充分发扬现代声光技术优势。游览和体验都是以酒文化为载体设置,游客在深度体验古代米酒酿制工艺的同时,充分感受九江双蒸两百多年的历史传承、独特的工艺特征以及厚重的文化底蕴。博物馆还针对家庭游客,定期举办酿酒亲子体验活动,在博物馆工作人员的指导下体验DIY酿酒。

此外,博物馆还设有试饮区、酒宴文化馆等,游客既可以品尝各种美酒和特色酒调食品,又可以享受到博物馆精心准备的“全酒宴”,更全面地感受岭南酒文化。

九江双蒸博物馆地址:九江镇沙口工业区惠民路12号广东九江酒厂有限公司内

C

学习竹编技艺

丹灶镇罗行自古以生产竹器闻名,竹编曾是该地区的支柱行业,与西樵缫丝、石湾陶瓷齐名,鼎盛时期蜚声中外。

罗行圩原为“里南圩”,大概是在清朝康熙年间形成,至今已有300多年的历史,附近村民都是世代相传的竹编手工业者。古时广义上的罗行不但包括罗行圩,还有同在金沙南部片区的下安、西岸、新安、下沙滘等村,这些村有不同的竹编制品。鼎盛时期,从事竹编加工的从业人员达近万人,吸引了广州、中山、东莞等周边客商前来选购。

自二十世纪90年代中后期,罗行竹编逐渐萎缩,如今生产竹器的厂家已经所剩无几,从事竹编的人更少。2012年,罗行竹编被列入佛山市第四批非物质文化遗产名录,罗行竹编技艺非遗传承人目前有甘惠玲、钟国苏、高瑞心等人。

经过当地政府改造,如今罗行圩已经成为罗行文化街,在这里可以参观竹编文化馆、情怀馆等场馆,体验竹编编织的乐趣。文化街的罗行竹编传承基地内设有竹编制品展览、竹编制品售卖、竹编技艺教学等区域。

罗行竹编传承基地地址:丹灶镇罗行中山街下街10号

D

品尝西樵大饼

西樵山的大饼已有300年历史,远近驰名,其特点是松软香甜、入口松化。因为用西樵山清泉才能制成此饼,其他地方仿制不及此味,所以被称为西樵大饼。

关于西樵大饼的由来众说纷纭,现在流传下来的西樵大饼,据考证最早出自于官山圩的天园饼家。天园饼家来源于“天园号”,由西樵崇南陈氏家族于清嘉庆年间创立,后改名“大元号”。第三代传人陈其藻将“大元号”复更名为“天园号”,并在店铺悬挂匾额“天园饼家”。目前,天园饼家已传承至第五代陈柱卫和第六代陈绍钊。2015年10月,“西樵大饼制作技艺”被列入佛山市第五批非物质文化遗产名录。

1984年出生的陈绍钊,人称“大饼钊”,已经有10多年制作西樵大饼的经验,目前已是西樵大饼技艺市级非遗传承人。“坚持西樵大饼制作手工技艺,是作为一名工匠应有的社会责任。”陈绍钊说,为保证西樵大饼的独特口感,天园饼家仍然坚持纯手工制作,每个师傅一天能做1500个西樵大饼。另一方面,陈绍钊还与工厂工程师合力研发能够制作传统工艺西樵大饼的设备。2018年底,经过多年的研究和改良,机器设备在正式被引进到天园饼家生产工场。“如果日均产量不超过6000个,我们不会使用机器生产。”陈绍钊说。

陈柱卫父子还运用网络、媒体等现代化手段发扬传统技艺,邀请中小学生到工场参观学习西樵大饼的制作过程,积极参与本地传统文化节日的非遗展示和竞赛活动,甚至到香港、广州等地推广,向人们讲解及示范传统手工制作技艺。2017年起,天园饼家还开通了电商渠道,拓宽西樵大饼的销路。在陈绍钊看来,抓住新时代机遇,不断为老字号注入新的活力,才能真正地使经典不会因光阴流逝而褪色。

天园饼家地址:西樵镇联新九队开发区桥北中学西侧

本版统筹/珠江时报记者陈焯莹采写/珠江时报记者王方亚洪晓诗

图片除署名外由受访者提供