凝聚院士力量 “点睛”科技创新

丹灶成为中国氢能产业的策源地,走在中国氢能产业的最前列

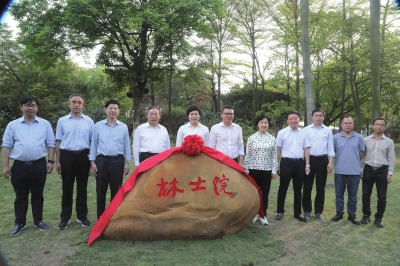

■2022年3月,丹灶镇“院士林”揭牌。(资料图)

■丹灶努力成为南海推动一二三产融合发展的标杆。

制大物者,必用大器。对先进制造和科技创新的渴望,激发了丹灶人和这座城的惊人潜力。精准射出湾区“三个第一”三支利箭的有为之乡,以“敢”字当头,“干”字为先的身姿踏上了2023年的不凡征途。

问渠哪得清如许,为有源头活水来。产业集聚和科技创新,就是一个丹灶经济的源头活水。

凝聚院士力量,“点睛”科技创新。2月10日,30多位院士赴约南海丹灶,参加首届氢能和氨氢融合新能源仙湖科技大会,以“聚焦氢能和氨氢融合新能源核心技术创新,助力国家能源革命和广东佛山高质量发展”为主题,举行高端学术会议、多个重大合作项目签约及揭牌。

“三张机票”启航院士情缘

23个院士项目,全国罕有其匹

科星相聚,智汇仙湖,闪耀丹灶。

首届仙湖科技大会,大咖云集,成为佛山有史以来院士最多的一次盛会。

近百位来自学术界和企业界的嘉宾参加大会。其中,学术界嘉宾将汇聚国内顶级的三十多位院士大咖,聚焦氢能和氨氢融合新能源核心技术创新进行深入研讨,为仙湖实验室建设发展出谋划策。

引进一位院士、带来一个团队、培养一批人才、带强一个产业。丹灶现有院士项目23个,引进科创项目超过150个,不仅在佛山遥遥领先,全国也罕有其匹。

丹灶何以成为院士青睐之地?院士结缘、信任丹灶,背后的故事也很精彩。

2022年春节,在中国科学院院士、南海仙湖实验室理事长张清杰的邀约下,多位院士来到丹灶过年,市区镇分别开展专程交流、对接;丹灶镇有意引进院士的技术开展产业转化,在院士返回两天后,正月初九,丹灶镇党委书记何敏仪(时任丹灶镇镇长)再带队奔赴院士工作所在地,与院士交流合作想法;紧随其后,院士又带领团队二赴丹灶,密集走访调研20多家金属材料行业。院士返程后,丹灶企业代表又出发拜访院士团队,对接合作意向。

一来二去,“三张机票”启航院士情缘,院士们被丹灶的赤诚打动,最终促成项目落户。

丹灶镇对院士专家和科学精神的礼敬不止于此,2022年3月17日,丹灶镇携手院士们在风光秀丽的仙湖湖畔种下一片“院士林”,结下深深丹灶情;“Qing力量,聚有为”2023第十九届康有为文化节专门设定于2月9日晚在仙湖开幕,丹灶用文艺盛宴迎接仙湖科技大会的召开和欢迎院士专家的汇聚。

院士,因其在各领域的杰出贡献,享有“最强大脑”的美誉。

丹灶镇成功借力“最强大脑”发展“院士项目”,催生了创新驱动、换道领跑的新兴产业集聚效应。展现了丹灶非凡的眼光和勇气,取得的成绩令人敬佩。

“三个第一”塑造发展胜势

保持“黑马”的爆发力、“千里马”的持久力

中国氢能看佛山,佛山氢能看南海。前不久,以丹灶为主阵地的南海氢能产业集群成功入选国家级中小企业特色产业集群,成为全省首批五个、佛山唯一。

不再罕见的氢燃料电池公交车、拔地而起的加氢站、“一口气”能跑80公里的氢能共享单车……都在提醒着我们,丹灶作为佛山南海氢能产业的主要承载区,在推动氢能全产业链发展和氢能商业化上积极探路。

路虽远,行则将至;事虽难,做则必成。

回顾丹灶的氢能产业发展历程,早在2009年,丹灶就开始布局氢能产业。2018年,丹灶全面发力,提出高起点、高标准建设仙湖氢谷的构想。此后,48平方公里的仙湖氢谷迅速崛起,丹灶一跃成为全国氢能产业的先行地。

如今,张清杰、李骏、郑津洋、程一兵、叶思宇等院士团队扎根南海丹灶,带来氢能行业顶尖资源,佛山仙湖实验室等重大科创平台在丹灶快速发展,与此同时,国家电投氢能、康明斯恩泽、广东韵量等一批氢能领域的行业龙头围绕仙湖氢谷快速落地发展。

丹灶镇已形成了涵盖从富氢材料及制氢设备研制、加氢,到燃料电池及核心部件、动力总成和整车生产等环节的较为完整的、具有国内自主知识产权的氢能产业链条。

迅猛发展的丹灶,需要更大的雄心。

2023年迈入新征程,丹灶锚定了前进方向,要乘势而上,努力打造成龙头企业投资湾区的第一选择、新能源企业落户湾区的第一选择、院士成果转化落地湾区的第一选择。

2月6日,规划面积达10000亩的大湾区新能源产业园动工建设,将能提供万亩连片空间,重点引进一批世界500强、上市企业、产业链龙头项目,力争用5年时间实现超千亿产值。

争当湾区“三个第一选择”、建万亩级平台,是丹灶对争做大湾区新兴产业集聚发展标杆镇这一战略目标的一次深化,也将引领丹灶从传统专业镇转型升级,始终保持“黑马”的爆发力,“千里马”的持久力,向着更高的目标迈进。

“一二三产”融合发展拼经济

守“制造”之心,展“智造”之翼,燃“创造”之魂

制造业强镇不是一蹴而就,需要积累和专注。从历史的角度观察丹灶制造业的发展,可以用这五个词,来描述这个循序渐进的过程——自造、制造、质造、智造、创造。

149年前,丹灶人陈澹浦父子“自造”出中国第一台机器缫丝机,到60年前丹灶“五金之父”徐才返乡开设首家五金厂奠定丹灶“制造”基因。

半个世纪来,丹灶从五金撞钉、螺丝、鸡眼扣发端,延伸到专业部件、五金机电、汽配等“质造”远销全球。再升级到新能源、智能安全、新材料、生命电子、高端装备等战略性新兴产业“智造”。

如今,丹灶有了院士团队的赋能加力,燃起丹灶“创造”之魂。陈光院士特种金属材料技术成果转化,成功为新鹏特种金属材料智能装备制造项目解决卡脖子问题,项目落户丹灶;程时杰院士领衔的人才团队项目建成世界第一条纯物理磷酸铁锂再生产线,投产首年实现产值超亿元;程一兵院士团队研发的氨氢融合零碳燃烧技术成功出炉世界首块零碳瓷砖;管晓宏院士研发的液态有机储氢材料技术,实现储运氢成本降低80%,极具创造性。

回首2022年,百亿央企,铿锵落地;院士项目,持续集聚;“云巢”布控,氢车上路;工业空间,万亩奔腾。全年引进项目超80个,计划投资总额超341亿元;规上工业增加值增长6%;规上工业企业数量增长30%;高新技术企业数量增长32%。“510”工程全速推进。力争5年内培育引进超过10家上市企业。

丹灶是年轻有为的,因为他永远不满足于当下,永远要追求创新突破。

开年以来,金沙户外休闲运动岛启动建设,未来将形成超200亿的产业集群;80000平方米产业用地成功摘牌,成为南海产业用地新春第一拍;丹灶镇重点项目签约投产暨大湾区新能源产业园动工建设,将实现园区超千亿产值,打造成为“万亩千亿”产业大平台。

现如今,面积约140平方公里的丹灶不仅是佛山院士项目最多的镇之一;丹灶还是粤港澳大湾区日本中小企业集聚度最高的地方;丹灶成为中国氢能产业的策源地,走在了中国氢能产业的最前列;丹灶也是中国安全产业的集聚地,粤港澳大湾区(南海)智能安全产业园成为全国首批、全省唯一的国家安全应急产业示范基地。

在丹灶,一产是生存之基,二产是强镇之本,三产是必由之路,成为南海推动一二三产融合发展的标杆。

舟大者任重,马骏者远驰。先进制造,谁领风骚?在坚持制造业当家、培育壮大“两高四新”现代产业体系航道中乘风破浪的丹灶,更加值得期待。

文/图珠江时报记者李阳通讯员丹宣

(《凝聚院士力量 “点睛”科技创新》由珠江时报社为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。

- 下一篇:p24